Eine der herzigsten Traditionen feierten die Monsteiner – und dem Vernehmen nach ähnlich auch Davoser in anderen Teilen der Landschaft – früher am Auffahrtstag: Da wurden die Kinder sauber herausgeputzt, die Mädchen zogen hübsche Kleidchen an, die Buben ein Jäckchen, wenn vorhanden, und vor allem die Mädchen trugen Kränze aus zarten Frühlingsblumen.

Oben sehen wir – wohl im Jahr 1929 – vorne Leni und Utti Buol vom Kurhaus, stehend ihr Bruder Pauli mit Klari Michel vom Oberdorf, in der Mitte Klaris Bruder Treschi (ohne Kranz). Und unten, zwei Jahre später, posieren vorne links wieder die Schwestern Leni und Utti, hinter ihnen ihre Cousine Anneli Buol vom Büel, und rechts Anni Michel vom Wysshuus mit ihrer kleinen Schwester Marie. Viele Monsteinerinnen und Monsteiner werden auf diesen Fotos Verwandte oder gar Vorfahren finden, mindestens aber gute alte Bekannte. Fotograf war ziemlich sicher in beiden Fällen Vater Christian Buol, Dorflehrer, Kurhausdirektor und vieles mehr.

* * * * * * *

Szenenwechsel: Das Davoser Landbuch regelte bis ins 19. Jahrhundert hinein das Zusammenleben der Davoser Bevölkerung. Es war gleichzeitig Verfassung, Zivil- und Strafgesetzbuch der Landschaft. Nach dem Beitritt Graubündens zur Schweizerischen Eidgenossenschaft 1803 waren auch die Tage des Landbuchs gezählt.

Nicht alle begrüssten die neue Zeit, und man versuchte nun, das Landbuch zu «retten». Nicht nur wurde es 1831 endlich einmal im Druck herausgegeben, sondern es gab auch Bestrebungen, es einer Totalrevision zu unterziehen, was seit 1695 nie mehr geschehen war (s. MoH 10). Ein solcher Entwurf, etwa um 1840 entstanden und unvollendet, ist im Manuskript Nr. 125 im Gemeindearchiv Davos erhalten geblieben (Schreiber B), nebst einer Abschrift der Fassung von 1695, Kopien diverser Gesetze usw. (Schreiber A). Wer die beiden Schreiber waren, weiss ich noch nicht.

Bei einer groben Durchsicht des Revisionsentwurfs ist mir ein (aus heutiger Sicht) besonders amüsanter neuer Strafparagraph aufgefallen. Er steht im Zusammenhang mit den Vergnügungen, die schon in den früheren Fassungen, einschliesslich der damals gültigen (s. Ausgabe 1958, S. 42f.), streng verboten waren, nämlich «Spilen umb Gält», «Tanzen», «Maschgerada oder Buzen gahn» und «Neuw Jahr singen». Da fügt nun (S. 20) Schreiber B an die herkömmliche Serie einen neuen Paragraphen an, in dem eine neumodische Vergnügung, damals offenbar der letzte Schrei sündhaften Benehmens, unter Strafe gestellt werden sollte:

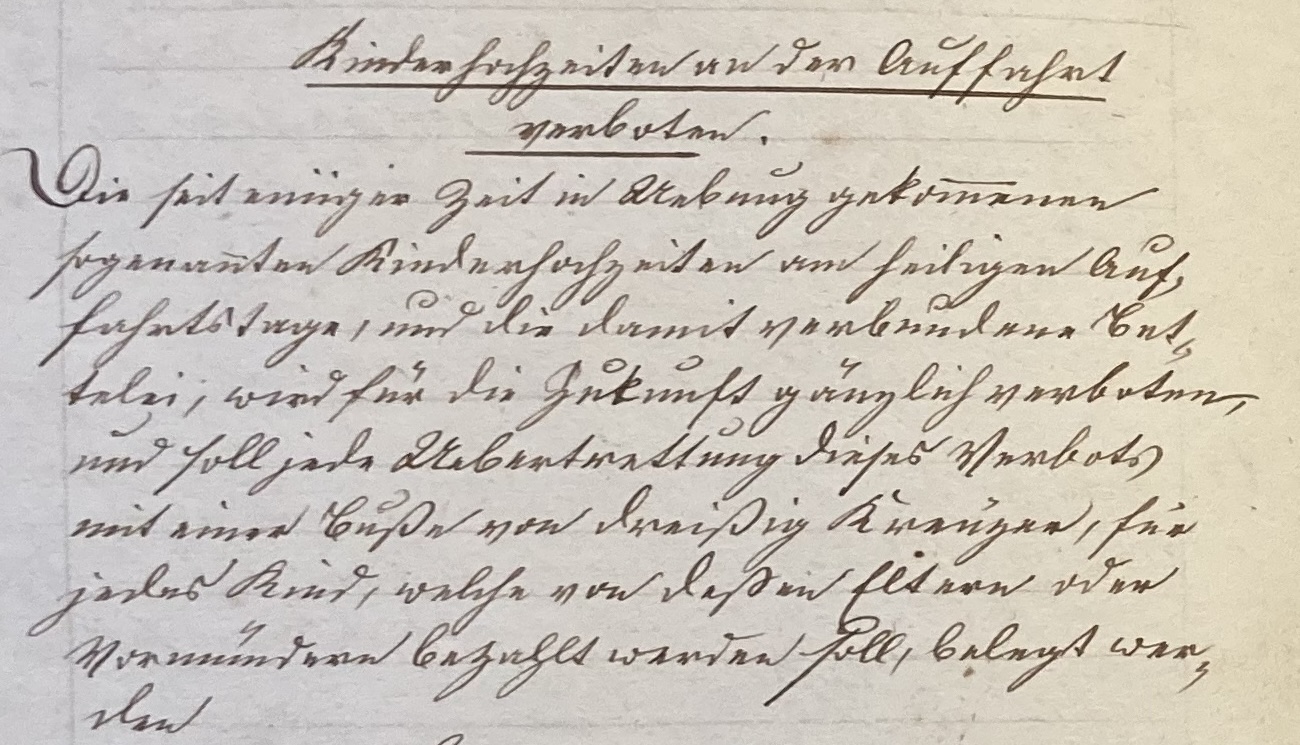

Kinderhochzeiten an der Auffahrt verboten.

Die seit einiger Zeit in Uebung gekom̅enen sogenan̅ten Kinderhochzeiten am heiligen Auffahrtstage, und die damit verbundene Bettelei, wird für die Zukunft gänzlich verboten, und soll jede Uebertrettung dieses Verbots mit einer Buße von dreißig Kreuzer, für jedes Kind, welche von deßen Eltern oder Vormündern bezahlt werden soll, belangt werden.

* * * * * * *

Auch wenn knapp hundert Jahre später, wenn die Kinder an Auffahrt ihre Kränzchen trugen, von «Hochzeit» vielleicht nicht mehr die Rede war (aus Pauli und Klari wurde jedenfalls kein Pärchen), so scheint es mir unzweifelhaft, dass die Tradition der Auffahrtskränzchen mit den seinerzeit von gestrengen Sittenwächtern inkriminierten «Kinderhochzeiten» in einem direkten Zusammenhang stehen.

Schreibe einen Kommentar