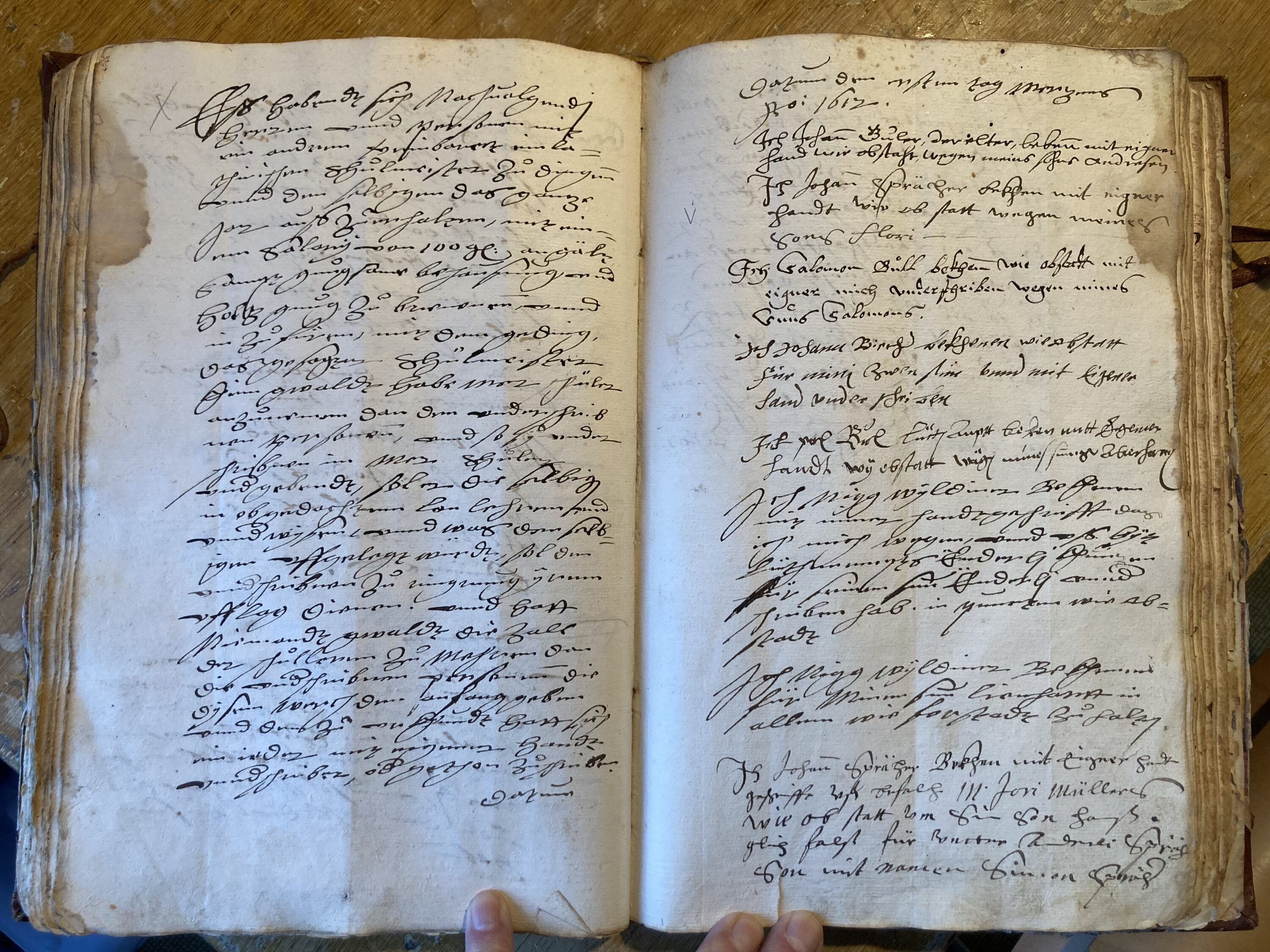

Beim Durchblättern des dritten Protokollbuchs der Davoser Räte (Ms. 51) ist mir aufgefallen, dass auf einer Seite viele verschiedene Handschriften versammelt sind. Die – nicht sehr gepflegte – Schrift des langjährigen Landschreibers Nigg Wildener (im Amt 1601–24, s. Spr. Chron. S. 360) war zwar auch darunter, aber eben nicht nur, und das ist sehr aussergewöhnlich. Meine Neugier war geweckt. Hier ist die betreffende Doppelseite:

Ich machte mich also ans Lesen, zuerst der Seite rechts, dann der Seite links, die sich als Einleitung in die Angelegenheit entpuppte. Neben der Transkription wird hier auch eine «Übersetzung» in heutiges Deutsch willkommen sein:

| [Seite links:] Eß habendt sich Nachuolgendj Herren unnd personen mit ein andren vereinbaret ein lathinischen Schůlmeister zů dingen̅ unnd den selbigen das ganze Jar auß zu erhalten, mit einem Salarÿ von 100 gl: an gält Sampt gnůgsame behausung und Holtz gnůg zů bren{en}en̅, unnd in zů füren, mit dem geding, das gesagter Schůlmeister khein gwaldt habe mer schůler anzůnemen dan den underschribnen personen̅, unnd so sÿ underschribnen im Mer schůler under gebendt, sol er die selbigen in obgedachtem lon lehren und underwÿsen, unnd was den selbigen uffgelegt würdt, sol den unnderschribnen zů ringrung ÿrem ufflag dienen. unnd hatt Niemandt gwaldt die zall der schůlleren zů Mehren dan die underschribnen personen̅ die dÿsem werch den anfang geben unnd dem zů urkhundt hatt sich ein ieder mit eigener handt unnderschriber [statt: -en], oder gethon zů schriben. | Es haben sich nachfolgende Herren und Personen miteinander vereinbart, einen lateinischen Schulmeister anzustellen und denselben das ganze Jahr durch zu entlöhnen, mit einem Salär von 100 fl an Geld, samt genügender Behausung und genug Holz zu verbrennen und einzulagern1, unter der Bedingung dass besagter Schulmeister kein Recht hat, mehr Schüler anzunehmen als die unterschriebenen Personen, und wenn sie, die Unterschriebenen, ihm mehr Schüler zuweisen, soll er diese unter demselben Lohn lehren und unterweisen, und was denselben auferlegt [d.h. in Rechnung gestellt] wird, soll den Unterschriebenen zur Verringerung ihres Beitrags dienen. Und niemand hat das Recht, die Zahl der Schüler zu erhöhen, als die unterschriebenen Personen, die dieses Unternehmen begonnen haben, und diesem zur Beurkundung hat sich ein jeder mit eigener Hand unterschrieben oder unterschreiben lassen. |

| [Seite rechts:] Datum den ersten tag Merzens Ao: 1612. | |

| Ich Johan̅ Guler, der elter, beken̅ mit eigner hand wie obstaht, wegen meins sohns Andresen. | Andres, get. 1603-02-16, später Hptm., verh. mit Margaritha von Salis-Aspermont; der Vater ist alt L.a. und Oberst Johannes Guler. |

| Ich Johan̅ Sprächer bekhen mit eigner handt wie ob statt wegen meines Sons Flori | Fluri, get. 1600-01-12a, später Hptm., verh. mit Margaretha von Salis, L.a. in Schams; der Vater ist der amtierende L.a. und spätere Oberst. |

| Ich Salomon Bůll bekhen̅ wie obstadt mit eigner (Hand) mich underschriben wegen mines Suns Salomons. | Salomon, get. 1595-01-10 oder eher ein Salomon II aus der Lücke 1600/01, später Lt. und verh. mit Urschla Janetin; der Vater ist der alt L.a. |

| Ich Johann Bircher bekhenen wie obstatt für minj zwen sün unnd mit Eigener hand under schriben | Caspar, get. 1597-10-20 oder eher ein Caspar II aus der Lücke 1600/01, kinderlos, gest. 1654-04-13 Nr. 25; Salomon, get. 1604-05-07, wurde Säckelmeister, verh. mit Gretli Nadichin; der Vater ist der alt U.s. und Pod. in Tirano 1609+10, verheiratet mit 1. Merita Buolin, Tochter von L.a. Meinrad, und seit ihrem Tod 1607± mit 2. Drina Meisserin, Tochter des Dichtus. |

| Ich pal Buol lüttenAmptt beken mitt Eigemer handt wÿ obstatt wägen mines suns Aberhamen | Abraham, get. 1600-03±, später verh. mit Dorothe Sprächerin, gest. 1686-07-02 Nr. 35; der Vater, Lt. Paul Buol, ist der designierte L.a. und spätere Hptm., Sohn des Abraham und der Drina Portmännin. |

| Ich Nigg Wÿldiner Bekhenen mit miner handtgeschrifft das ich mich wegen, unnd uß bÿt lüthenempts Ënderlj Khuntzen für seinen sun Ënderlj unnder schriben hab. in puncten wie obstadt | Enderli, get. 1600/01, später verh. mit Drina Nadichin; der Vater ist Lt., get. 1562-02-15 als Sohn von Hans Cuontz und Anna Wyssin; stellvertretend unterschreibt der amtierende L.s., s. unten. |

| Ich Nigg Wÿldiner Bekhenen für Minen sun Lienhartt in allem wie forstadt zů halten. | Lienhard, get. 1595-12-22a oder eher ein Lienhard II aus der Lücke 1600/01, wurde Hptm., L.s. und L.a., kinderlos, gest. 1654-10-27 Nr. 40; der Vater ist der amtierende L.s., verheiratet mit Anna Biäschin von Porta. |

| Ich Johan̅ Sprächer Bekhen mit Eigner handt geschrifft uß befelh M. Jori Müllers wie ob statt um Sin Son Hanß. | Hans, get. 1602-03-10, wurde 1633 für Jahrzehnte der Davoser Pfarrer; der Vater war Schneidermeister und langjähriges Mitglied des Kleinen Rats, s. DNR S. 37f.; stellvertretend unterschreibt der amtierende L.a., s. oben. |

| glich falß für Vetter Anderli Spräch[er(s)] Son mit Namen Simon Sprächer | Simon, get. 1598-07-23 oder eher ein Simon II aus der Lücke 1600/01, ist 1622-04-21 vor Maienfeld ums Leben gekommen; der Vater ist der spätere Hptm. und St.h., wohnhaft zu Prafagan ob dem Platz, Sohn von Ritter Fluris Bruder Hans in Klosters. |

Vorbemerkung zu den Söhnen: Zwei von ihnen, Abraham Buol und Enderli Wildener, sind im Taufbuch nicht aufzufinden, sind aber später gut bezeugt. Sie müssen während der notorischen Taufbuchlücke 1600/01 geboren sein und sind somit etwa 12jährig, fast gleich alt wie Fluri Sprecher, Sohn des L.a. Johann. Drei Buben, Hans Müller, Andres Guler und Salomon Bircher, sind sogar noch jünger: 10-, 9- bzw. 8jährig.2 Vier «Buben» aber, Simon Sprecher (fast 14), Caspar Bircher (fast 15) Lienhard Wildener (fast 17), Salomon Buol de Salomon (gut 17), sind deutlich älter, zwei schon erwachsen, einer fast; ich halte es für praktisch sicher, dass die bezeugten Taufdaten mindestens der beiden ältesten, eher aber alle vier, in Wirklichkeit zu früh gestorbenen Söhnen gehören, deren Namen nach der gängigen Praxis (DNR) wiederholt wurden, und dass die Geburten und Taufen der überlebenden, jüngeren Namensträger eben just in die genannte Taufbuchlücke 1600/01 fallen.

* * * * * * *

Neun führende Männer auf Davos haben sich hier also zusammengetan, um für ihre zehn Söhne, die gerade im «richtigen» Alter waren, privat einen Lateinlehrer anzustellen und mit Lohn, Logis und Brennholz auszustatten. Wen sie schliesslich berufen haben, weiss ich noch nicht. Schulbesuch war damals für die Eltern kostenpflichtig, Lateinunterricht sowieso. Von Glück reden konnte schon, wer Eltern hatte, die lesen und schreiben konnten. Das Davoser Landbuch, die Gesetzessammlung, wurde deshalb jedes Jahr an zwei Maisonntagen der Landsgemeinde vorgelesen.3 Es drucken zu lassen, hatte wenig Sinn.

Und was das Latein angeht, berichtet Fortunat Sprecher, gut fünfzehn Jahre älter als die hier genannten Schüler, 1594 sei Lucius von Capol aus Chur, vor der Pest fliehend, nach Davos heraufgekommen und habe Lateinunterricht angeboten. Er, Fortunat, habe aber lieber deutsche Märchen- und Sagenbücher gelesen als lateinische Deklinationen gebüffelt und die Disticha Catonis auswendig gelernt. (Diese sind eine Sammlung weiser Sprüche aus der Antike, die Cato dem Älteren zugeschrieben und wegen ihrer Kürze seit dem Mittelalter im Lateinunterricht regelmässig als Anfängerlektüre durchgenommen wurden.) Schliesslich habe ihm sein Vater (Ritter Fluri) die deutschsprachigen Bücher weggenommen, damit er sich aufs Latein konzentrierte (Spr. Aut. S. 328). Fortunat schrieb später viel und gut Latein. In seinem Jahrhundert war er unter den Bündner Historikern aber die Ausnahme, dafür hatte er – wie früher Ulrich Campell (†1582±) – einen «internationaleren» Leserkreis.

Die Initiative der neun Männer zeigt freilich nicht einfach nur generell den Stellenwert der lateinischen Sprache im Bildungssystem früherer Zeiten, sondern hatte ziemlich sicher einen aktuellen Grund: den seit etwa 1600 in den reformierten Gebieten Graubündens Einzug haltenden Calvinismus. Gerade die Davoser Elite war sich der Wichtigkeit bewusst, den «reformiertesten» der Drei Bünde in Fragen der Konfession kompetent vertreten zu können, und wollte die kommende Generation darin gut vorbereiten. Zwar wurden theologische Werke auf reformierter Seite mehrheitlich auf deutsch geschrieben, aber um sich mit dem «Hauptgegner», der katholischen Kirche, auseinanderzusetzen, musste man auf jeden Fall Latein können, und zwar gut.

Der aufkommende Calvinismus sorgte aber, wie mir scheint, auch noch für eine zweite, «interne» Motivation der neun Davoser Väter, ihre Söhne mit Latein zu wappnen: Die Prädikanten wurden nämlich, mit calvinistischen Ideen ausgerüstet, seit Anfang des Jahrhunderts immer selbstbewusster und kritisierten insbesondere die verbreitete Korruption im Zusammenhang mit Ämterbesetzungen4. Dass die führenden Familien den «Geheimdiskurs», den die Geistlichen landesweit und international untereinander führten, nicht unkontrolliert laufen lassen wollten, sollte uns nicht wundern. Dazu mussten sie (bzw. ihre Söhne) aber eben Latein lernen. Wer es gut konnte (zum Beispiel Johannes Guler), sass – mindestens auf lange Sicht – am längeren Hebel.

Protagonist des erstarkenden Calvinismus auf Davos war der 1608 gewählte Pfarrer Conrad Buol (1586–1623), der zweitälteste Sohn von Landammann Salomon. Er hatte bei Johannes Piscator an der damals renommierten calvinistischen Hochschule Herborn studiert (W von Marburg, Hessen). Dort ist er in der «Matricula Studiosorum Scholae Herbornensis» unter dem 29. März 1605 eingetragen («immatrikuliert») als: «Conradus Buolius Rhaetus Davosianus. 29. Martii.»5 Dies, und Conrad Buol überhaupt, ist bisher in der Bündner Geschichtsschreibung übersehen worden. Wir werden ihn in einer der kommenden MoH-Ausgaben genauer kennenlernen.

- Idiot. I 979 s.v. ī(n)füeren, 1. «Einfeuern» gibt keinen besseren Sinn, und der Landschreiber hat solches «schriftdeutsches» füren statt füeren z.B. auch zwei Seiten vorher (Z. 12) geschrieben: ein Gottloß Wässen füren. ↩︎

- In Deutschland ist Latein ab der 5., 6. oder 7. Klasse bis heute sehr verbreitet. Gewisse Didaktikgurus behaupten, dies sei zu früh, keiner hat mir bisher aber erklären können, warum Frühenglisch und Frühfranzösisch von 8 Jahren an besser funktionieren soll. Es kommt einzig auf die Lehrkraft und die Methode an! ↩︎

- Das steht so in der damals gültigen Fassung (Ms. 123 p. 2); ab 1646 las man es nur noch alle drei Jahre vor, s. in der gedruckten Fassung S. 6 (1831), S. 6f. (1912), S. 10f. (1958). ↩︎

- Viele aussagekräftige Quellentexte dazu hat Head cet. gesammelt. ↩︎

- Gottfried Zedler und Hans Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Pädagogiums zu Herborn. Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau, Nr. 5; Wiesbaden 1908, S. 43. ↩︎

Schreibe einen Kommentar