Um die diversen Hände zu identifizieren, die nach 1562 Nachträge in das Davoser Spendbuch eingeschrieben haben, mit dem ich mich gerade schwergewichtig beschäftige, lese ich nun auch in den Protokollbüchern. In den Gerichtsprotokollen geht es meist um Erbschaften, Grenzstreitigkeiten oder Geldschulden. Ein andersartiges Problem liegt im folgenden Gerichtsfall vor – mit einem für uns überraschenden Urteil (GProt. 1576-12-11):

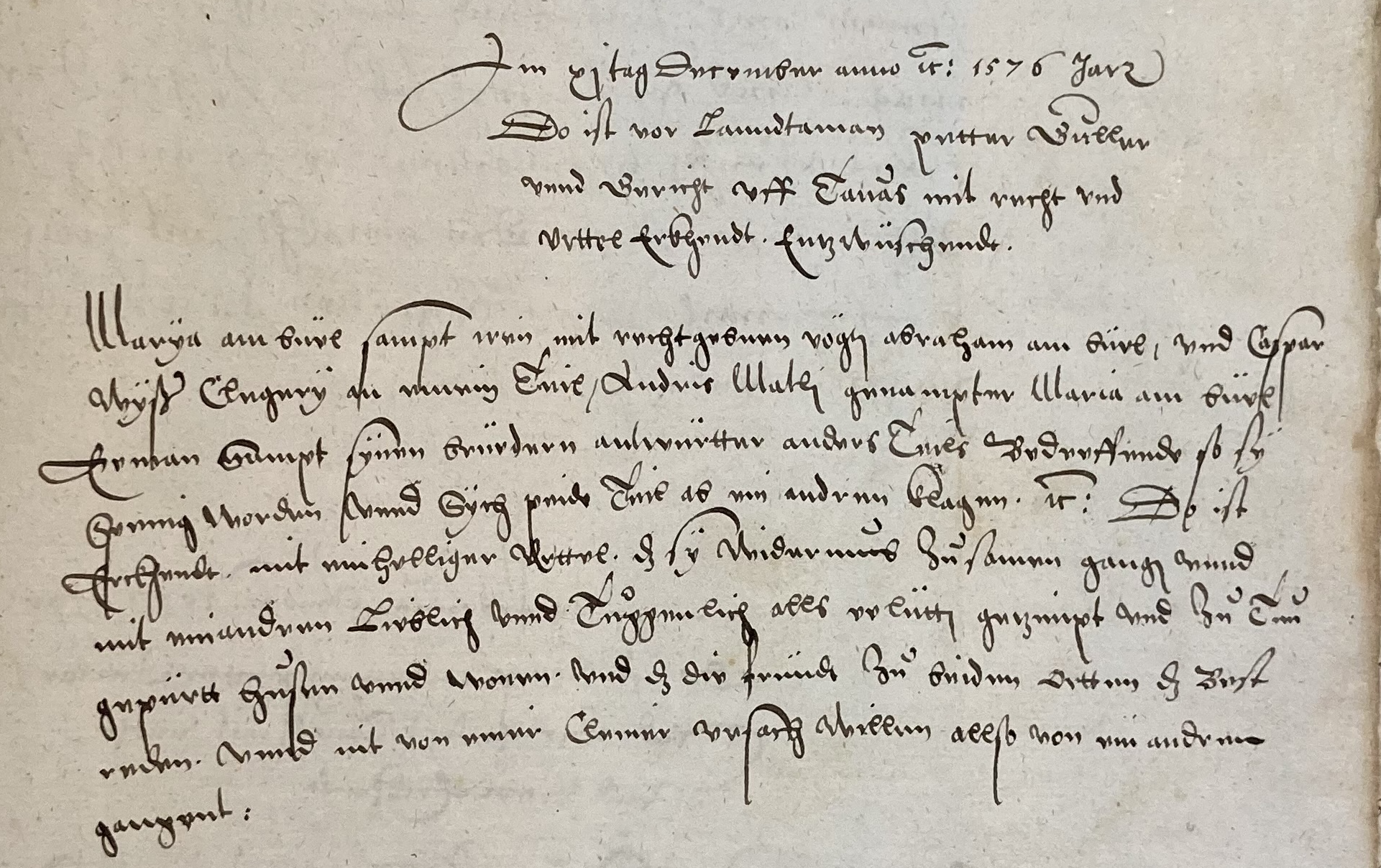

Am xi tag December anno ic: 1576 Jarr

Do ist vor Lanndtaman petter Guller

unnd Gericht uff Tauas mit recht und

urttel Erkhendt. Entzwüschendt.

Marÿa am büel sampt iren mit recht gebnen vögten abraham am büel, und Caspar

Wÿß Clegerÿ an einem Teil, Andris Matlj genampter Maria am büel

Eeman Sampt sÿnen brüedern antwürtter anders Teils Bedreffende so sÿ

Spenig worden unnd Sÿch peide Teil ab ein andren klagen. ic: Do ist

Erkhendt. mit einhelliger Urttel. dz sÿ widerumb zusamen gangen unnd

mit einandren Lieblich unnd Tuggenlich alls eelütten getzimpt und zu Tun

gepürtt husen unnd wonen. und dz die fründt zu beiden Ortten dz Best

reden. unnd nit von einer Cleiner ursach willen allso von ein andren

gangent:

Was die «kleine Ursache» war, derentwegen Maria (als Klägerin) gegen ihren Mann (den «Antworter») gerichtlich vorgegangen ist, wurde nicht protokolliert. Das Gericht am Platz war aber der einhelligen Meinung, die «spänigen» Eheleute (Span = Streit) sollten sich zusammenraufen und – unter gutem Zureden ihrer Verwandten und Freunde – «in Liebe und Tugend, wie es Eheleuten geziemt und zu tun gebührt» wieder zusammenfinden.

Die beiden Hauptpersonen sind sonst nicht leicht fassbar, wir können sie aber in der Landschaft ziemlich genau verorten: Laut dem Taufbuch gibt es in jener Zeit auf Davos nur eine einzige, kleine Familie Mattli, nämlich in der Spina (Glaris). Da hat ein Luci ab 1560 mehrere Töchter und ein Jöri Töchter und Söhne, darunter einen Ulrich. Dank der DNR ist es praktisch sicher, dass der einzige Mattli im Spendbuch, ein offenbar kurz vor 1562 verstorbener Ulrich in der Spina (§81 ůlrich mattlis erben), Jöris Vater und des jungen Ulrichs Grossvater war. Weitere Hinweise auf einen Andres Mattli habe ich zwar noch nicht gefunden, aber es ist unter diesen Umständen sehr wahrscheinlich, dass Luci und Jöri just die Brüder sind, die Andres im Prozess gegen seine Frau Maria beigestanden sind.

Auch Maria am Büel passt in die Spina, wo damals «am Büel» gut bezeugt sind (heute Ambühl geschrieben). Eine Maria am Büel ist in jener frühen Zeit allerdings nur einmal belegt, nämlich als Taufzeugin 1565-10-11. Kinder von Andres und Maria gibt es im Taufbuch nicht. Am wahrscheinlichsten ist es, dass die Ehe der beiden kinderlos war, denn es gibt auch später keine Mattli als Taufzeugen oder Eltern, die ihre Kinder sein könnten.

Maria, die als damalige Frau nicht eigenständig vor Gericht auftreten konnte, wurde von zwei «Vögten» vertreten: Abraham am Büel und Caspar Wyss. Über diese wissen wir mehr. Sie bestätigen die Lokalisierung des Ehepaars Mattli-am Büel in der Spina: Caspar Wyss ist dort im Spendbuch Anstösser (§181, §N34), unter anderem an «Wiissigebode», der von Angehörigen seiner Familie den Namen hat (L-M, R 119). Im Taufbuch sind er und seine Frau Ursula Enderlin, die beim ersten Eintrag (1560-07-14a) Urschla am Büel genannt ist, mit drei Kindern verzeichnet (1560–69). Von Abraham am Büel und seiner Frau Barbli Rüedin, die etwas jünger waren, sind 10 Kinder (1566–90) bezeugt. Sie wohnten ebenfalls in der Spina, zweifellos in Haus und Hof «an de Stutzji» (L-M, Q 153) wie schon Hans am Büel (Spendb. §84, s. ferner §82, §85, §96, §N13–15, §N46), der nach der DNR Abrahams Vater gewesen sein muss. Abraham ist zudem schon im ersten erhaltenen Besatzungsprotokoll (BProt. 1578) als einer der 21 Zugeschworenen aus dem Unterschnitt verzeichnet, und zwar als Nr. 7, was aufgrund des Wahlprozederes darauf schliessen lässt, dass er damals schon viele Jahre im Grossen Landrat sass. Wie nahe er mit Maria verwandt war, können wir, weil das alte Taufbuch 1559 verbrannt ist, nicht sagen. Urschla Enderlin oder am Büel, vertreten durch ihren Mann Caspar Wyss, dürfte hingegen – analog zu den Brüdern Mattli – eine ältere Schwester der Maria gewesen sein. Dies will ich hier noch kurz ausführen:

Der Vorname Enderli (Andres), als Familienname verwendet, ist ein typischer Fall eines Zweignamens innerhalb einer grossen Sippschaft, hier der «am Büel». Neben Urschla ist in der Spina 1562 auch ůlÿ Änderlis kinds gůt (Spendb. §179) bezeugt, das heisst ein Gut, das ein offenbar kurz zuvor verstorbener Ulrich Enderli einer minderjährigen Tochter hinterlassen hatte. Auch Anna Enderlin, 1567-11-09b Taufzeugin für eine Familie in der Gegend der Lengmatta, gehört wohl zu diesen Enderli, von ihr hören wir aber nachher nichts mehr.

Sicher zu diesen Enderli in der Spina gehört auch eine Maria (oder Märgeli) Enderlin, Taufzeugin 1574-06-24, 1575-11-20, 1576-12-09b, 1577-12-05, 1579-04-26, 1579-06-17 und 1581-04-02a (alle Einträge stammen von Pfr. L. Nier). Denn die meisten Familien, für die sie Taufzeugin war, und fast alle ihre jeweiligen Mittaufzeugen stammen, soweit ich bisher habe feststellen können, aus der Spina, ab Glaris oder aus Monstein, und das heisst, dass die betreffenden Taufen in der Kirche Glaris stattgefunden haben. Die letzten beiden Taufzeugenschaften von Maria Enderlin (1579-06-17 und 1581-04-02a) – nachher ist sie wohl bald gestorben – galten hingegen den Kindern 4 und 5 einer Familie Lux, die in der Lengmatta in den Lerchen wohnte (L-M, Q 60), offenbar recht viel Prestige hatte und ihre Taufzeugen in der Lengmatta, auf Junkerboden, aber auch im Wald (L-M, Q 154), in der Chumma und in der Spina rekrutierte; diese beiden Taufen fanden ohne Zweifel in der Frauenkirche statt.

Am wahrscheinlichsten scheint mir nun, dass wir es mit einer einzigen Maria Enderlin oder am Büel zu tun haben. Diese hatte zwei ältere Schwestern, Urschla und die wohl früh verstorbene Anna, und war 1562 als einzige noch minderjährig (Spendb. §179). Beim frühen Taufzeugeneintrag 1565-10-11 Maria am Büel (Eintrag von Pfr. U. Schlumpf; die Mutter des Täuflings war eine Spinerin) war sie dann wohl etwa 15jährig (in diesem Alter wurde damals vielen jungen Erwachsenen zum erstenmal die wichtige soziale Funktion der Taufzeugenschaft übertragen), und in den 70er Jahren finden wir sie einerseits im Gerichtsprotokoll als unglückliche Ehefrau des Andres Mattli, anderseits im Taufbuch als eine nicht unbeliebte Taufzeugin in der Kirche Glaris und der Frauenkirche.

Sehr auffällig ist in unserem Zusammenhang Maria Enderlins Taufzeugenschaft von 1576-12-09b, denn nur zwei Tage später fällte das Gericht den Urteilsspruch über die Klage der Maria am Büel gegen ihren Mann Andres Mattli. Und auffällig ist dabei auch, dass bei der Taufe nicht nur Landammann Peter Guler und Landschreiber Fluri Sprecher (auf den wir gleich noch zurückkommen), die beide bei der Gerichtsverhandlung zugegen waren, als Taufzeugen fungierten, sondern auch Eherichter Abraham Buol. Zwar ging es in dem Prozess offenbar nicht primär um die Gültigkeit der Ehe von Maria und Andres, aber es scheint mir nicht unmöglich, dass sich vorgängig schon das Ehegericht (dessen Protokolle nicht erhalten sind) mit einer solchen Nichtigkeitsklage seitens der Maria hatte beschäftigen müssen; die Kinderlosigkeit der Ehe könnte ein Motiv für den Zwist gewesen sein. Welche Gespräche im Anschluss an den Gottesdienst stattgefunden haben, können wir uns etwa vorstellen.

Ob Maria und Andres wieder glücklich geworden sind, ist nicht überliefert.

* * * * * * *

Die Abkürzung ic mit darübergesetztem «Abkürzungsstrich» verwenden diverse Schreiber. Im Datum wird ihre Bedeutung sofort klar: (anno) Iesu Christi. Sie taucht aber als Zeichen des Nachdrucks auch an anderen Stellen in den Texten auf, wie hier vor dem Urteilsspruch. In diesen Fällen ist sie wohl zu verstehen als «im Namen Jesu Christi». Die göttliche Legitimation auch der weltlichen Instanzen war in jener Zeit noch unangefochten.

Die reformierte Kirche war in Sachen Ehescheidung nicht liberaler als die katholische. Die damals hierzulande gültige reformierte Lehre, die ganz der neutestamentlichen folgt (v.a. Mt 5,27–32 und 19,3–9, 1 Kor 7,10–11), finden wir im einflussreichen Traktat von Heinrich Bullinger, Der Christlich Eestand, Zürich 1540 (zahlr. Aufll.), Cap. XXV (S. 218–23). Der folgende Passus (S. 219f.), vor allem die letzten Worte, scheinen mir sogar geradezu als Vorbild für unseren Davoser Urteilsspruch gedient zu haben: «So spricht ouch Paulus, Den Eelüte̅ gebüt nit ich sunder der Herr, das das wyb sich nit scheide von dem man̅, so sy sich aber scheidet, das sy kein anderen man̅ nem̅e, oder sich mit dem man̅ versüne. Deßglych sol der man̅ gegen de̅ wyb ouch thůn.» [1 Kor 7,10–11] «Darum̅ hat es glatt nit die rächnung wie etlich vermeinend, wen̅ sy umb hußlicher und sunst allerley ursachen wille̅ mit jren eegmächlen uneins werdend, das man sy grad scheide̅ sölle. Hie söllend sy vil mee lůge̅ das sy widerum̅ eins werdind, und sind sy von einandren gelouffen, das sy widerumb zůsamen gangind.»

* * * * * * *

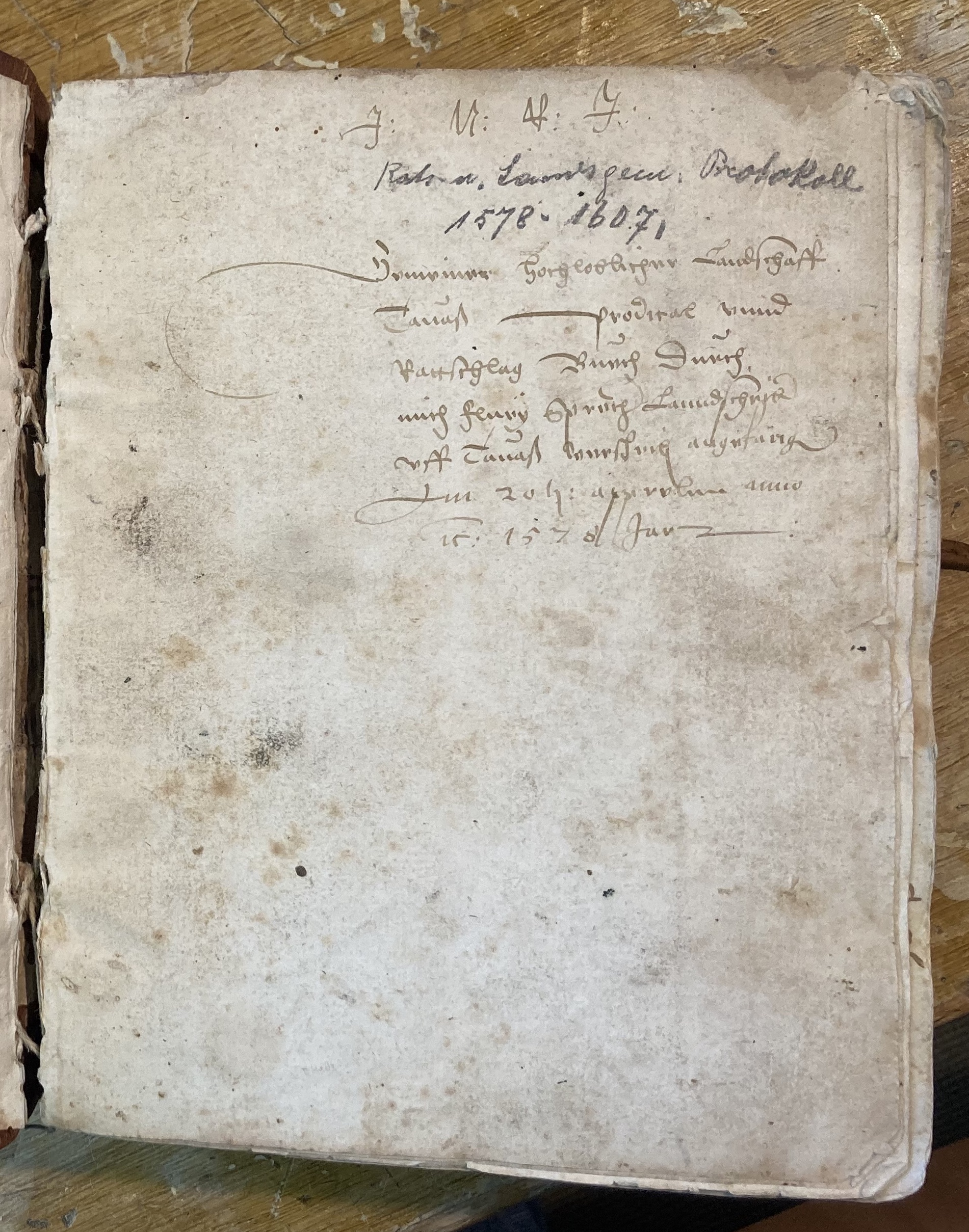

Derselbe Protokollschreiber hat im Gerichtsprotokoll am 2. Mai 1575 das neue Amtsjahr oben an der Seite mit den Initialen I.N.R.I. eingeleitet. Genau dasselbe hat er drei Jahre später im ersten Band der Besatzungs- und Ratsprotokolle (Ms. 50) über dem ersten erhaltenen Besatzungsprotokoll vom 20. April 1578 getan (f. 1r), in dessen Einleitung er mit Blick auf den neuerwählten Landammann schreibt: Gott der allmechtig verlich ime und allen Regenden dz sÿ nach sinen Göttlichen Willen Regiern mögen / Amen. Ja, die vier Buchstaben des Kreuztitels dienten ihm sogar schon auf dem vorangehenden, unnumerierten Titelblatt als Einleitung in den ganzen Band:

Und hier verrät uns der Schreiber – sehr selbstbewusst – seinen Namen!

I.N.R.I.

Gemeiner Hochloblicher Landschaff

Tauaß Prodical unnd

Rattschlag Buech Durch

mich Flurÿ Sprecher Lanndschrÿber

uff Tauaß verschriben angefangen

Am 20ten: apprelen anno

ic: 1578 Jarr:

(Die Form Prodical ist nicht weniger gut getroffen als die zahlreichen im Idiot. V 994 aufgeführten Belege wie «Brodikol» aus der übrigen Deutschschweiz; Fremdwörter waren schon immer Glückssache.)

Fluri Sprechers Handschrift ist zwar nicht einheitlich in den verschiedenen Dokumenten und über die Jahre hinweg (wessen Handschrift ist das schon!), dennoch ist sie in ihrer Feinheit und Regelmässigkeit ziemlich leicht identifizierbar. Er war dreizehn Amtsjahre lang Landschreiber (1566–78). Wenige haben dieses Amt auf Davos länger versehen als er. Und er hat aus der grossen Erfahrung, die er sich dadurch erwerben konnte, sehr viel gemacht, speziell als Vertreter von Davos gegen aussen, aber auch im Inneren, und nicht zuletzt als Gründer einer über viele Generationen hinweg erfolgreichen Familie. Ab 1579 wirkte er zwei Amtsjahre lang als Podestà in Traona und ein Jahr als Eherichter, danach insgesamt sechs Jahre als Landammann (1582–83, 1588–91, 1606) und zwischenhinein nochmals zwei Jahre als Podestà in Morbegno (1595–96).

Mit der Anschaffung des dicken Buches für die Besatzungs- und Ratsprotokolle (Ms. 50) hat er sich in seinem letzten Amtsjahr als Landschreiber ein kleines Denkmal gesetzt und eine erfreuliche Kontinuität der Dokumentation angestossen. Für die Gerichtsprotokolle hat er leider keinen ebenso soliden Grundstein gelegt. Im Manuskriptband, aus dem unser Protokoll zum Fall Maria am Büel vs. Andres Mattli stammt (Ms. 63), einem dünnen Sammelbändchen, finden sich nur die Gerichtsprotokolle 1560–64 und 1575–77. Die nächsten, die im Davoser Archiv erhalten sind, datieren von 1627. Ob von den vielen fehlenden Heften in anderen Archiven noch etwas existiert, weiss ich nicht.

Genaueres über die hier angezapften historischen Quellen wird demnächst in der Dokumentation zu finden sein: zu den Gerichtsprotokollen (GProt.), den Besatzungs- und Ratsprotokollen (BRProt.) sowie zum Spendbuch.

Schreibe einen Kommentar