Manchmal beisst man auf sprachliche Knacknüsse. Im ersten Teil des Davoser Landbuchs (s. MoH 2) gibt es eine Bestimmung für Leute, die über den Durst trinken. Hier ist die dritte Fassung von 1695 in ihrer im Druck erschienenen Form (1831: S. 44; 1912: S. 45; 1958: S. 50):

Kozen oder auswerfen.

Welcher zu vil Win in sich trinkt, also daß er ihne durch Erbrächen widergibt, der verfalt dem Landt anderhalben Guldi, er seige heimbsch oder frömbd, und zu den Zeiten, da man zum Tisch des Herrn gath, ist die Buoß zwyfach, ob einer gleich selbst nit darzu gangen were.

In der zweiten erhaltenen Fassung von 1646 (Ms. 122 hinten, p. 91) steht kein Titel, nur im Register steht «kotzen oder uffwärfen» als zugehöriges Stichwort, woraus der spätere Titel entstanden ist.

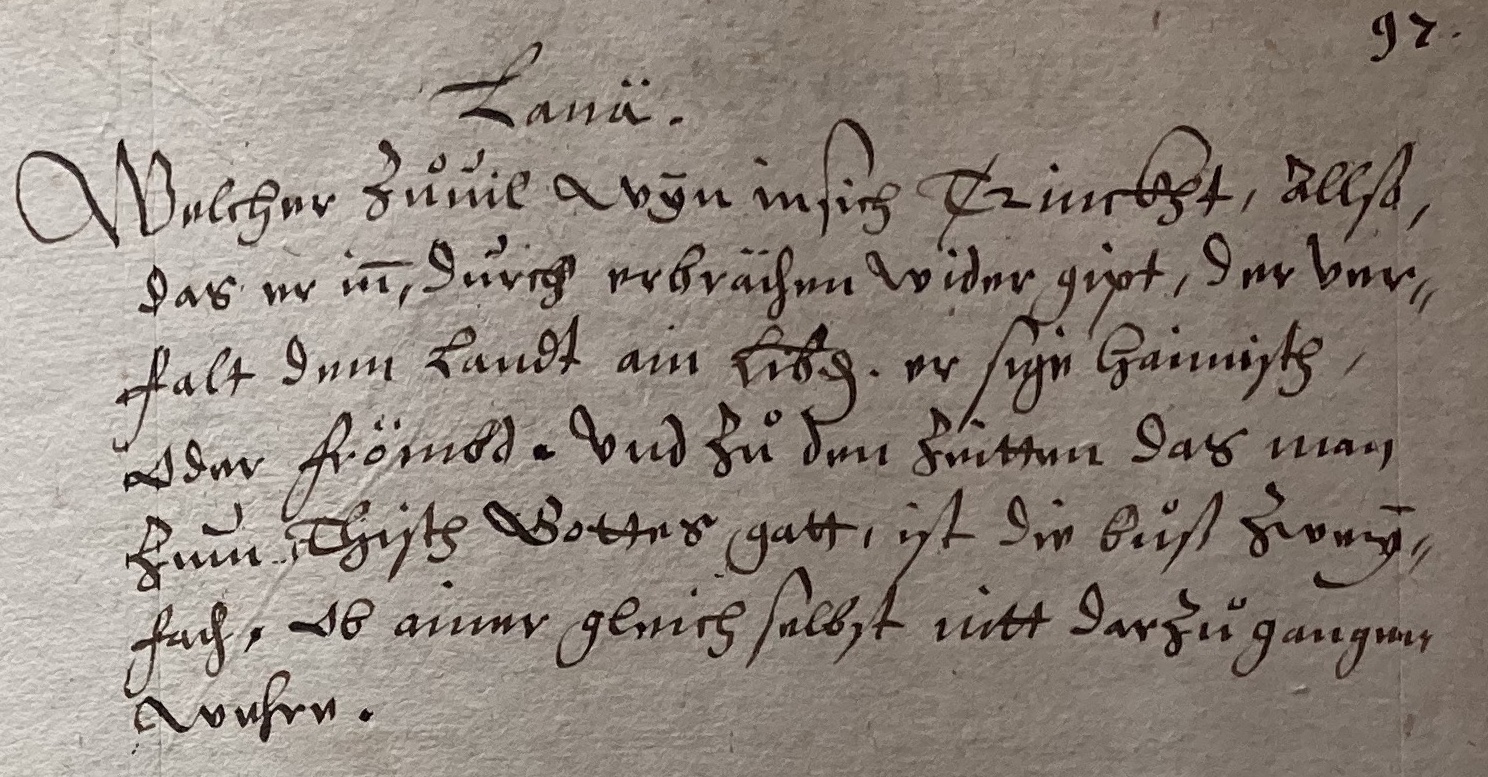

Überraschend ist deshalb die erste Fassung von 1596 (Ms. 123, p. 97), die bereits einen Titel zeigt, aber einen ganz anderen:

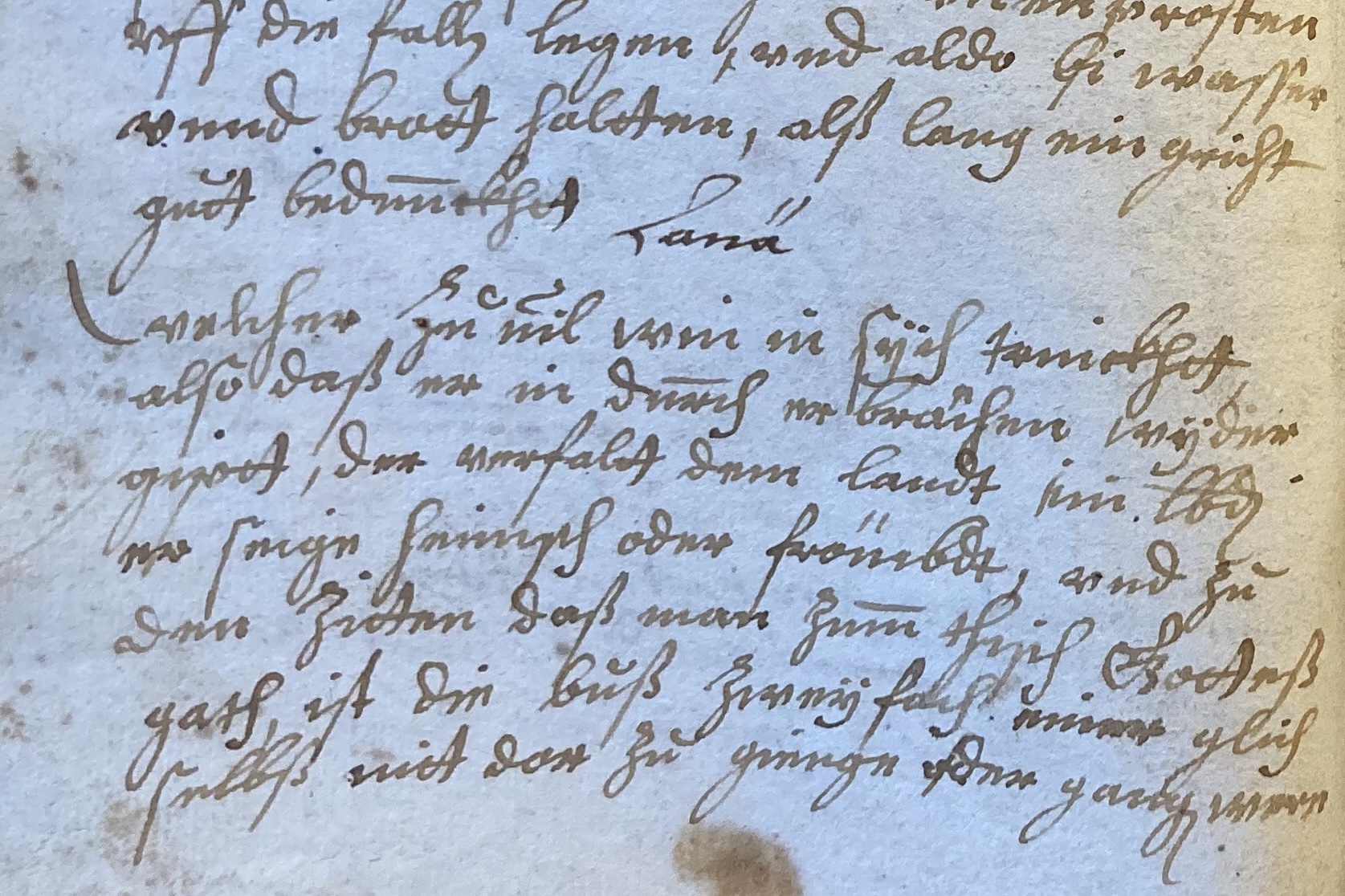

Dass es sich dabei um einen Fehler handelt, ist ausgeschlossen, denn die 1630 geschriebene Kopie dieser Fassung (Ms. 122 vorne, f. 35v) zeigt denselben Titel:

Hier ist Lanä zwar nachträglich eingetragen worden, er bestätigt jedoch die Lesung des Originalmanuskripts von 1596. Da das letztere ab 1622 in Österreich war, muss dieser Nachtrag Lanä – und überhaupt die ganze Kopie von 1630 – von einer verlorenen Kopie, nicht direkt von Ms. 123, gemacht worden sein, die den Titel also auch in genau dieser Form enthalten haben muss. Die Lesung ist somit unzweifelhaft, und die Schreiber damals wussten offenbar, was unter Lanä zu verstehen war.

Zwar hatte ich bald einen Verdacht, was es bedeuten könnte, musste aber zuerst noch nach dem «Ausschlussverfahren» andere Möglichkeiten überprüfen. Dabei habe rein gar nichts gefunden: keinerlei ältere, längst ausgestorbene Wörter zum Beispiel, weder im Mittelhochdeutschen (Lexer) noch in den Schweizer Dialekten (Schweiz. Idiotikon). Ich konnte ziemlich gezielt suchen, denn der Titel muss ja bedeutungsmässig entweder mit «trinken» oder «erbrechen» zu tun haben.

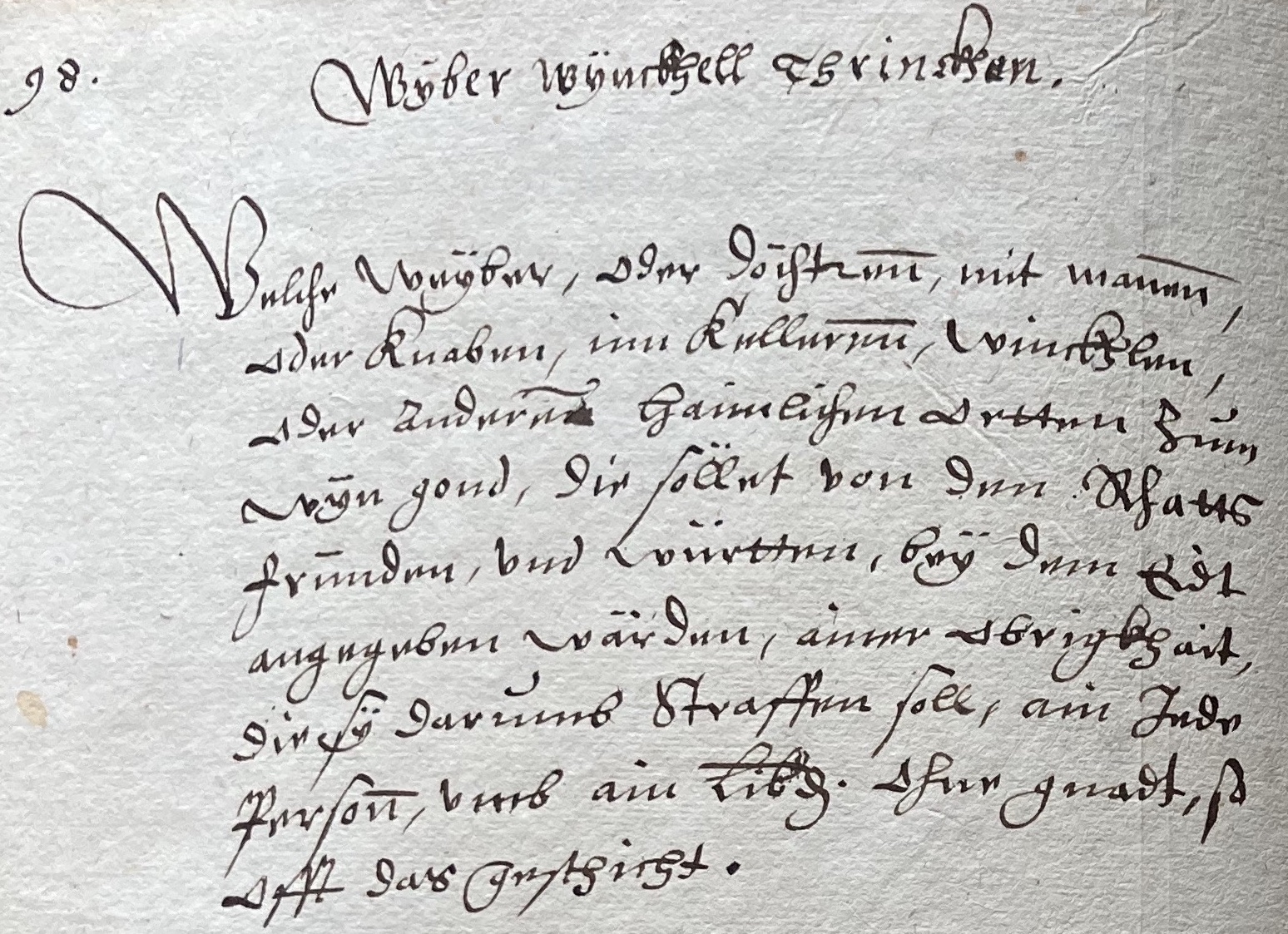

Nun sind die Paragraphentitel in der ältesten Fassung des Landbuchs (Ms. 123 und Ms. 122 vorne), wenn überhaupt welche gesetzt sind, oft noch deutlich weniger sorgfältig und präzise formuliert als in den späten Fassungen. Just der Titel des folgenden Paragraphen, der in der schliesslich gedruckten Fassung langfädig, aber klar ausformuliert ist: «Wibspersonen sollend mit Mannspersonen nit in Winkeller gehen zu trinkhen», lautet hier (Ms. 123, p. 98) noch kurz und bündig: Wÿber wÿnckhell thrinckhen.

Das Wort «Winkel» wird anschliessend im Text klar: inn kelleren, winckhlen, oder andere̅ haimlichen ortten. Heute kennen wir «Winkel» in diesem Sinne noch im abwertenden Ausdruck «Winkeladvokat». In dem Titel wird also einfach ein Infinitiv «trinken» gesetzt und spezifiziert: «Winkeltrinken durch Frauen» oder ähnlich könnten wir sagen.

So ist vermutlich auch unser Lanä ein solcher Infinitiv, oder besser gesagt zwei, nämlich la nä «nehmen lassen». Die beiden Formen werden heute noch genauso geschrieben. In Hans Valärs «Türligiiger» (Valär Türl.) lesen wir im Kapitel «Hans im Schnäggeloch»: «su müößti ma schon e Stuck vam Langsiwäärch drzuo nä». In «Mesmerhans»: «An ira chönnti gwüß no mängs Wiib es Biispil nä» und «hed (…) ds Gwer la falle». Und in «Va Wüürten und Geschte»: «hed de Wii la staan». Landschreiber Paul Buol hat die beiden kurzen Formen zwar zusammengeschrieben, also lanä statt la nä, aber das macht er (und nicht nur er) oft so, zum Beispiel gleich im Text in zůuil «zu viel» und insich «in sich», vor allem wenn, wie in diesen Fällen, eines der beiden Wörtchen unbetont ist.

Schwieriger war, Stellen für «nehmen» im Sinne von «(Alkohol) trinken» zu finden. Denn das muss es hier ja bedeuten. Sehr gebräuchlich sind selbstverständlich Ausdrücke wie «einen Schluck nehmen», «er hat noch weitere drei Gläser (zu sich) genommen», oder wir lesen in Paul Ambühls «Sertiiger Erinnrigä» (Ambühl Sert.) im Kapitel «En groossi Räis»: «Es hed denn au no dere gha, waa vor em In-de-Stall-Gaa lieber es Glesli Schnaps gnun häi und gsäid häi, das gäb waarm». Aber ein absoluter Gebrauch ganz ohne konkretes Objekt ist seltener belegt. Folgende zwei Stellen aus Jeremias Gotthelf werden im Idiotikon zitiert: Idiot. IV 726 «Er chönnt devor si, wenn er e weni minger näm [tränke]»; Idiot. I 955 «Er und ihr Blass [Haushund] hätten es accurat gleich, wenn es für sie sei [ihnen schmecke], so nähmen sie den ganzen Tag».

Wahrscheinlich ist der Titel «Nehmen lassen» also etwa so zu verstehen: «(Wie viel man die Leute) trinken lassen (soll)».

Wenn jemand eine walserische (oder sonstwo übliche) Redensart oder andere gute Belege mit nä für «(Alkohol) trinken» kennt, bin ich für eine Mitteilung herzlich dankbar!

Und nun: Prosit für die kommenden Festtage und das neue Jahr!

Schreibe einen Kommentar