Der Davoser Grossbrand vom 22. Januar 1559 (Sonntagnacht) war ein wahrhaft einschneidendes Ereignis: Rathaus und Pfarrhaus am Platz brannten nieder, und damit ging praktisch die gesamte Dokumentation der Kirche, Gemeinde und Landschaft Davos sowie des Zehngerichtenbundes verloren, unter anderem im Pfarrhaus das alte Taufbuch (s. DNR S. 9) und im Rathaus das Archiv mit sämtlichen Urkunden («Briefen»), nicht zuletzt den Zinsbriefen, die der Kirche einen wesentlichen Teil ihrer Einkünfte garantierten (s. MoH 4 zum Spendbuch).

Bei Bränden war die Suche nach der Brandursache schon immer eine heikle Angelegenheit, auch als es noch keine Versicherungen gab. Mir sind nun zwar noch keine Quellen begegnet, in denen es explizit um die Frage geht, wer oder was den Brand ausgelöst hatte. Aber nun glaube ich, einen Hinweis darauf gefunden zu haben, wer – jedenfalls nach der damaligen Meinung – schuld war.

Bei der Transkription der Pfarrerliste am Anfang des zweiten Bandes des Taufbuchs (Beginn 1597), die ich kürzlich samt einer Foto aufgeladen habe, ist mir nämlich aufgefallen, dass der Schreiber der Liste, Pfr. Conrad Buol (im Amt 1608–21), im Eintrag zu Pfr. Samuel Colmar etwas auf Latein notiert hat. Das hat zwar oftmals den Grund ganz einfach darin, dass es damals für viele lateinische Begriffe noch kein allgemein akzeptiertes deutsches Äquivalent gab oder dass eine häufige lateinische Formel kurz und praktisch war. An manchen Stellen im Kirchenbuch ist der Grund für eine lateinische Formulierung jedoch ein ganz anderer, nämlich dass der Pfarrer etwas auf diskretere Art und Weise ausdrücken wollte. Dies mögen hier ein paar typische Beispiele illustrieren:

(1) Der Eintrag der Verehelichung von Marti Kind mit einer erheblich jüngeren Frau im Jahre 1670, nachzulesen in DNR S. 28.

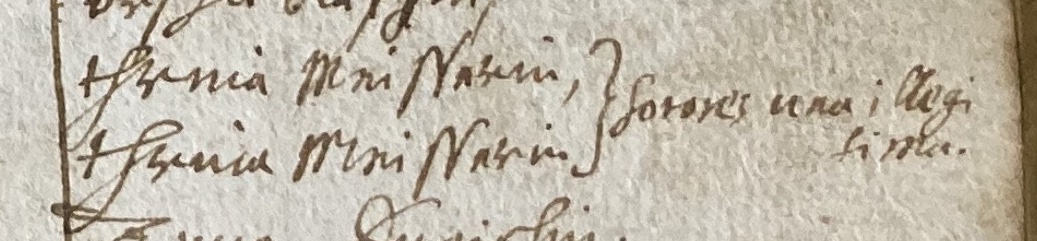

(2) Der bemerkenswerte Fall zweier gleichnamiger Taufzeuginnen für die Zwillinge von Nachbarn in den Büelen (eingangs Dischma), 1636-02-10:

«Thrina Meisserin / Thrina Meisserin } sorores una illegitima», also «Thrina Meisserin und Thrina Meisserin, Schwestern, eine unehelich». Zwischen den beiden Halbschwestern klaffte ein Altersunterschied von über 20 Jahren (1587-10-29 bzw. 1609-12-17). Dass sie denselben Vornamen erhalten haben (beide nach VM), ist etwas merkwürdig, aber es gibt noch einen zweiten solchen Fall.

(3) Weiter der Tod eines 1621-12-02b getauften Christen Tönien genannt Brunner: 1654-03-22 Nr. 19. wie auch jevor in Franckhreich Christen Thön̅ien, M. Hans Thönie̅ genant Brun̅er nebend dem See wonhafft Elicher lieber Sohn qui â contubernali levissima de causa transfossus ê, actor biduu̅ postea per carnifice̅ capite plexus. «…, der von einem Kameraden aus geringfügigem Grund erstochen worden ist, der Täter (aber wurde) zwei Tage später durch den Scharfrichter geköpft».

(4) Und schliesslich das traurige Ende eines (unverheirateten) Peter Bircher, get. 1613-08-10: 1648-04-02 Nr. 11. in catenis mente captus obijt Petter Bircher, H. Podestat Johan̅ Birchers Elicher Sohn «in Ketten, im Geiste (von Verwirrung) ergriffen, ist gestorben …», wobei (absichtlich?) nicht klargemacht wird, ob die geistige Verwirrung des Mannes der Grund dafür oder die Folge davon war, dass man ihn in Ketten legte.

Diese Beispiele mögen genügen. Nun nehmen wir uns den Eintrag des fünften Davoser Pfarrers in der Pfarrerliste vor, Samuel Colmar, und zwar gleich beide Fassungen, die lateinische im ersten Band, die von einem (noch) unidentifizierten Schreiber in einer aufwendigen Zierschrift geschrieben ist, und die deutsche im zweiten Band, die Pfr. Conrad Buol in normaler Handschrift geschrieben hat. (Die lateinische Fassung war übrigens wohl primär, ist aber ebenfalls nicht vor Amtsantritt von Pfr. Conrad Buol 1608 geschrieben worden, denn dessen Eintrag zeigt dieselbe Tinte und dieselbe Zierschrift wie alle vorherigen Einträge.) Hier ist der Eintrag für Pfr. Colmar in beiden Fassungen:

Im 1. Band: 5. Samuel Colmar. Hoc Pastore combusta est Curia Davosiana.

Im 2. Band: V. Samuel Colmar, hoc pastore, ist das Rhatthuß Erbrun̅en.

Zwei Dinge fallen auf: Erstens hat Pfr. Buol in der deutschen Fassung den Ausdruck hoc pastore nicht übersetzt, zweitens hat er statt «abgebrannt» der lateinischen Fassung (combusta) in seiner Muttersprache Deutsch ein sehr viel spezifischeres Verbum gewählt: erbrinnen. Dieses bedeutet «in Brand geraten» (s. Idiot. V 643).

Der wichtigere der beiden Punkte ist hoc pastore. Die «Lateiner» unter Euch, liebe Leserinnen und Leser, erinnern sich, dass diese Ausdrucksweise, «Ablativus absolutus» (kurz: Abl. abs.) genannt, normalerweise zeitlich aufzufassen ist; im vorliegenden Fall würden wir übersetzen: «als er Pfarrer war». So hätte Buol auf deutsch ohne weiteres sagen können, es wäre auch nur unwesentlich länger gewesen. Entsprechend schreibt Truog Pf. S. 55: «Zu seiner Zeit brannten Pfarr- und Rathaus ab». Nun wissen die «Lateiner» aber auch, dass ein Abl. abs. immer darauf geprüft werden muss, ob er nicht vielleicht einen sog. modalen Sinn haben könnte, insbesondere einen kausalen: «weil …» oder «da …». Dadurch, dass er den Ausdruck lateinisch beliess, konnte Buol auf subtile Weise, und ohne es explizit auszudrücken, insinuieren, dass es zwischen der Amtszeit Pfr. Colmars und dem Grossbrand nicht nur eine rein zeitliche Koinzidenz gab, sondern vielleicht gar eine Kausalität. Und zusammen mit dem Verbum erbrinnen drängt sich dem aufmerksamen Leser damit folgende Interpretation des Eintrags regelrecht auf:

«Samuel Colmar – seinetwegen, als er Pfarrer war, ist das Rathaus in Flammen aufgegangen.»

Die Sprecher-Chronik, die manche kleineren oder grösseren Ergänzungen zu der Pfarrerliste bietet (zweifellos aufgrund von Recherchen des gelehrten Fortunat Sprecher, der die Chronik von seinem Vater Fluri übernommen und weitergeführt hat), gibt folgende Version des Eintrags (Spr. Chron. S. 358):

«1559 Hr. Samuel Colmar von Zürich. Under ime ist dz rhat- und pfarrhaus verbrunen, deshalb fortzogen».

Auch hier wird dezent verschwiegen, warum genau Pfr. Colmar Davos verlassen hat. Aber es braucht nach alledem nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, dass die Gemeinde ihn für die Katastrophe verantwortlich gemacht hat. Dabei muss das nicht einmal gerechtfertigt gewesen sein. Aber Feuersbrünste entstanden nun einmal am häufigsten durch überhitzte Öfen, und da in der Nacht von Sonntag auf den Montag im Rathaus kaum der Ofen brannte, im Pfarrhaus aber in einer kalten Januarnacht sehr wohl (besonders bei einem Unterländer, der erst seit wenigen Wochen oder Monaten hier wohnte!), lag der Verdacht erst recht nahe. Und vielleicht hat man ja durchaus sehen können, in welchem der beiden Häuser, die laut Campell (S. 51728) miteinander verbunden waren, es zuerst gebrannt hatte.

Samuel Colmar übernahm anschliessend Pfarrstellen in Wangen und Dällikon bei Zürich (Truog Pf. S. 55). Die Davoser aber beriefen als nächsten Pfarrer einen aus Samnaun (1827 m ü.M.). Der wusste, wie man mit einem Ofen umging. Und der tüchtige Hans Ardüser d.Ä. erhielt die Chance, als Baumeister ein prachtvolles neues Rathaus zu bauen und als Landschreiber mittels des Spendbuchs die Gemeindefinanzen vor dem Schlimmsten zu bewahren.

Schreibe einen Kommentar