Hier sind zwei weitere Sterbeeinträge von der Hand von Pfr. Johannes Müller, mit denen Du das Entziffern üben kannst. Sie sind nicht weniger tragisch als derjenige für den kleinen Johannes (Joder) Michel. Und sie bieten zwei Sprachformen, die mich zu einer kleinen Untersuchung anstachelten. Kannst Du die Texte lesen? Neu ist im ersten die – gleich zweimal verwendete – Abkürzung der Endsilbe -en mittels eines nach unten führenden Schlenkers, hier an den Bogen des g angehängt.

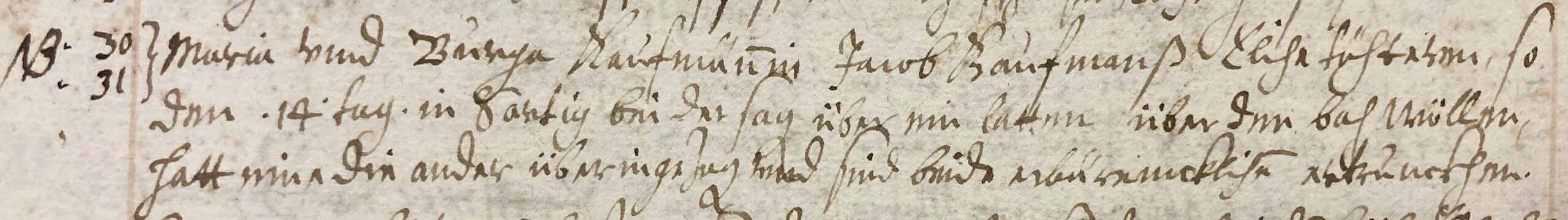

1636-05-14 (Nr. 30 und 31): Maria und Burga Kaufmän̅in Jacob Kaufmanß Eliche töchteren, so den .14. tag in Sartig bei der sagen über ein latten über den bach wöllen, hatt eine die ander überin gezogen und sind beide erbäremckliche̅ ertrunckhen.

Aus dem Taufbuch wissen wir, dass Burga 6jährig war (1630-01-08). Marias Taufeintrag ist verloren, sie muss aber aufgrund der Namenregel (DNR) gegen Ende der Taufbuchlücke 1621–25 geboren und demnach etwa 11- bis 12jährig gewesen sein. Die Eltern hiessen Jakob Kaufmann und Gretli Hennin. Mutter Gretli werden wir im nächsten Monsteiner Hermes (MoH 2, S. 16) wieder treffen. Mitte Mai kann der Sertigerbach ein reissender Fluss sein.

Nicht minder schlimm ist der Tod eines jungen Mannes im Veltlin. Wieder finden wir eine neue Abkürzung, nämlich die von -er (in der nacht) mittels eines Schlenkers aufwärts. Diese ist nicht ganz so häufig wie der Schlenker abwärts für -en, der hier auch wieder vorkommt.

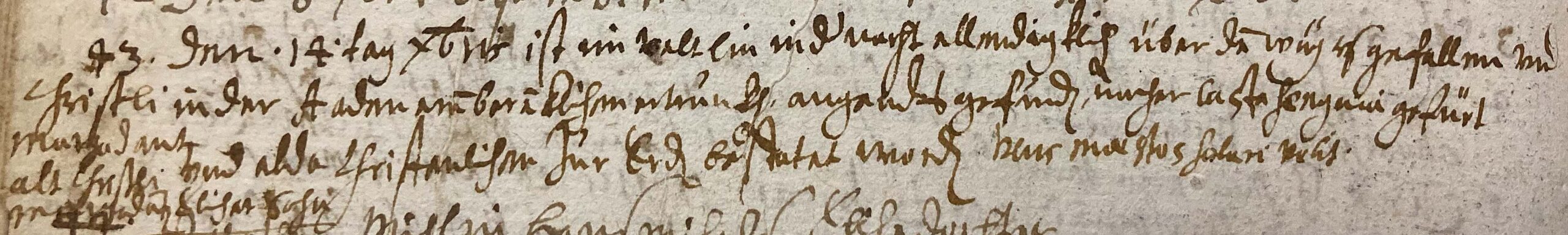

1653-12-14 (Nr. 43): Den .14. tag Xb̅ris ist im Veltlin in der nacht ellendigklichen über de̅ wäg us gefallen und in der Aaden ere̅bere̅klichen ertrunkhen, angendts gefunden, nacher Castasengnia gefürt und alda Christenlichen zur Erden bestatet worden [am Rand:] <Christli Margadant, alt Christli Margada̅ten Elicher Sohn>. Deus mæstos solari velit.

Der junge Mann war 1635-09-29 als letztes Kind von Christli Margadant (geb. 1579-07-19a) und Anna Büschin geboren worden. Ich stelle mir vor, dass er nachts beim Marschieren entlang der rauschenden Adda eingenickt, seitlich über den Wegrand hinaus geraten und ins Wasser gefallen ist. Gut zwei Jahre zuvor war schon sein älterer Bruder Conrad im Herzogtum Mailand ums Leben gekommen: 1651-09-22 Nr. 42. Ante aliquot tempus in Ducatu Mediolanensi. Conradt Margadant, Christli Margadanten Elicher Sohn. Der Trostspruch «Gott wolle die Traurigen trösten!» für die betagten Eltern war wohl bitter nötig.

Das Wort a(n)gänds heisst «unverzüglich, alsbald», s. Idiot. II 19; nacher bedeutet «nach», s. Idiot. IV 640.

Besonders interessant ist das Adverb, das Pfr. Müller in beiden Einträgen mit dem Verbum «ertrinken» kombiniert. Es muss sich um eine besondere Form von «erbärmlich» handeln. Die Orthographie ist unterschiedlich:

1636: erbäremckliche̅, «normalisiert»: er-bärem-k-lichen

1653: ere̅bere̅klichen, «normalisiert»: erem-bärem-k-lichen

Vorne finden wir aber einen Unterschied, der nicht nur orthographisch sein kann, und weiter hinten sehen wir ein k, das wir nicht erwarten. Um einen spontanen Fehler kann es sich bei letzterem nicht handeln, denn es gilt: «Einmal ist keinmal, zweimal ist immer». Zudem liegen 17 Jahre zwischen den beiden Belegen.

In so einem Fall lohnt sich ein Blick ins ältere Deutsche. Tatsächlich lautet das Adverb im Mittelhochdeutschen (Mhd.) verblüffend ähnlich: erbarmeclîchen (das wäre heute *erbärmig-lich). Dieses ist vom Adjektiv erbarmec, erbärmic (das wäre heute *erbärmig) abgeleitet, ebenso wie erbarmec-heit (das wäre heute *Erbärmigkeit) (Lexer I 607).

Dies bedeutet aber, dass sich im Walserdeutschen des Davoser Pfarrers zwischen dem r und dem Nasallaut m ein e eingeschlichen hat, wie in gääre(n), fääre(n), moore(n), Hoore(n), Choore(n), Aare(m) usw. («gern», «fern», «morgen», «Horn», «Korn», «Arm» usw.), in denen am Wortende der Nasal schliesslich noch verstummt ist. Bei der zweiten Form ist das durch eine Art analoge Verdoppelung sogar vorne schon passiert, das war aber wohl nicht die übliche Aussprache. Umgekehrt ist der Vokal des Suffixes -ig unterdrückt worden. Das alte g/c/k aber hat auf Davos diese lautlichen Turbulenzen bis ins 17. Jahrhundert überlebt.

Die Form ist deshalb bemerkenswert, weil sie erstens wegen dieser lautlichen Neuerung eindeutig als Dialektform zu betrachten ist und weil zweitens die im Idiot. IV 1594 verzeichneten Belege alle viel älter sind. Der einzige mit der Endung -en (erbärmklichen) stammt von 1497. Pfr. Müller braucht hier also eine in der damaligen Deutschschweiz vergleichsweise altertümliche Wortform. Archaismen sind im Walserdeutschen auch heute noch zu beobachten.

* * * * *

Wenn wir schon bei diesen speziellen Formen wie moore usw. sind: Dazu ist mir noch eine andere interessante Form begegnet. Im Februar 1655 ist in Monstein ein älteres Ehepaar im Abstand von wenigen Tagen gestorben:

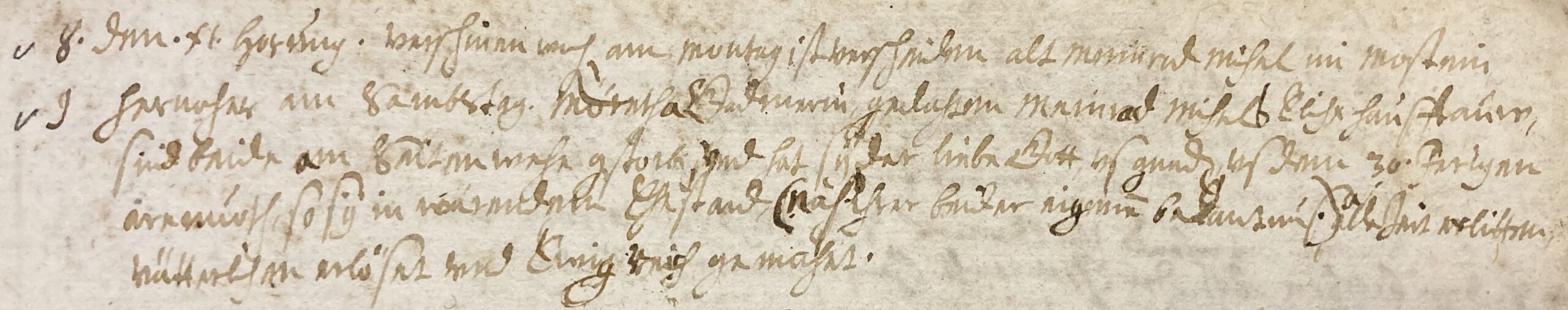

1655-02-11 Nr. 8. verschinen wochen am montag [«am Montag der vergangenen Woche»] ist verscheiden alt Meinrad Michel im Mostein [im steht hier nicht für in dem, sondern für einfaches in vor einem m-, sog. assimiliert ausgesprochen].

1655-02-11 Nr. 9. hernacher am Sambstag Möretha Gadmerin, gedachten Meinrad Michels Eliche hausfrauw, sind beide am Seitenwehe [wohl einer infektiösen Pleuritis] gstorben und hat sÿ der liebe Gott us gnaden us dem 30. Jerigen aremuoth, so sÿ in werendem Ehestand (nach ihrer beider eigene̅ bekantnus) allezeit erlitten, vätterlichen erlöset und Ewig reich gemachet.

Dieser Meinrad war aus der Michel-Familie, die auch «Erhard» heisst. Gerade dieser Meinrad (geb. 1586-10-30) wird oft Meinrad Erhard genannt, um ihn von dem jüngeren Meinrad (Joder) Michel (1613-12-15), Vater des eingangs erwähnten Johannes, zu unterscheiden. Der Vorname Erhard (oft Ehart, Ehert o.ä. geschrieben) war in der Familie, die heute noch in Monstein lebt, bis ins frühe 19. Jahrhundert häufig.

Der Einschub «nach ihrem eigenen Bekunden» und das Witzchen, der liebe Gott habe die beiden Verstorbenen nun «ewig reich gemacht», legt den Schluss nahe, dass Pfr. Müller die Klage der beiden über ihre jahrzehntelange Armut nicht so recht ernst nehmen konnte. Er hat die beiden wohl gut gekannt, war ihrem letzten Kind Götti und hat sie zweifellos noch besucht, als sie krank waren, so wie das Landbuch dies vorschrieb (Ausg. 1958, S. 96, Z. 12 von unten).

Sprachlich interessant ist us dem 30. Jerigen aremuoth … erlöset. Zu diesem Wort sagt das Idiot. I 457: «Armmuet Gr und dort an einigen Orten n., sonst Armuet, Arme̥t f.» Wir erfahren da also erstens, dass das Wort in Graubünden nicht immer weiblich (f. = feminin) war, was wir an unserer Sterbebuchstelle ja ebenfalls sehen. Zweitens ist die Form Armmuet interessant: Auch die Form in unserem Eintrag zeigt deutlich, dass zwei m zu denken sind: ein erstes von Arm, das wie immer vor dem Silben- oder Wortende durch vorangehendes e erweitert (wie z.B. in mooren-desch) oder – wie hier – ersetzt worden ist (wie z.B. in Hoore-gäis, Hüre-li usw.), und ein zweites von Muot. Denn wenn nur ein m gefühlt worden wäre, hätte dieses zur nächsten Silbe gehört, und es wäre lautlich nichts passiert, vgl. dr Aare «der Arm», aber d Aarme «die Arme».

Ein merkwürdiges Detail steuert das Ddt. Wb. bei. Es schreibt nämlich (S. 10) «Aarmúod m. oder w.» und gibt als einziges Beispiel «Er ischt bis zletscht noch in den Aarmuod cho». Das passt nur zusammen, wenn man annimmt, dass das Beispiel eigentlich in den aarm Múod geschrieben werden sollte, also in zwei Wörtern mit Akzent auf dem Substantiv. Dazu passt dann auch die Angabe des männlichen Geschlechts, wogegen die Normalform «Armut» im ganzen deutschen Sprachraum weiblich, ein einziges Wort und immer auf der vorderen Silbe betont ist.

Die Form, die Pfr. Müller braucht, steht im Dativ und kann deshalb nicht die Version mit zwei Wörtern sein (diese müsste us dem arme muot lauten), sondern sie ist das kompakte, vorne betonte Armmuet des Idiotikons in seiner typisch bündnerischen sächlichen Verwendung (n. = neutrum). Angesichts des e statt des ersten m liegt aber auch hier die echte Walser Dialektform vor. Das Beispiel im Ddt. WB dürfte eigentlich nicht die Form aarm zeigen, sondern sollte aare haben. Es ist wohl von der Standardsprache und dem übrigen Schweizerdeutschen beeinflusst. Ich halte sein männlichen Geschlecht und die Betonung auf múod, das heisst die Auftrennung in zwei Wörter, überhaupt für eine künstliche und späte Sache.

Wenn man dem Wort noch weiter in die Vergangenheit nachgeht, sieht man, dass eigentlich nur ein einfaches m berechtigt ist. Die «falsche» Interpretation als «arm + Mut», also «Armmut» war aber sehr früh, wahrscheinlich schon im Althochdeutschen (Ahd.), verbreitet (nicht nur bei Armut, sondern ähnlich bei den ursprünglich gleich gebildeten Wörtern Einöde und Zierat) und reichte über das Bündnerland weit hinaus: Im Alten Landbuch von Glarus (1448) steht im Titel von §293 «in groser Armmuoth». Heinrich Bullinger schreibt in einem Brief vom 30. September 1527 an seine (zukünftige) Anna «Armmuth». Und in einer wohl gegen 1600 zu datierenden biographischen Beschreibung des Paracelsus-Anhängers Johann Winter von Andernach (gest. 1574) steht, dieser habe «sich überal wegen aüsserster armmuth durchhalten» müssen (S. 324).