Die folgende Vorlesung wurde nun schon zum zweitenmal abgesagt – der erste Termin war für Anfang Herbstsemester 2020 vorgesehen. Auf vielfältigen Wunsch, und weil ich sie nicht bis zum Sankt-Nimmerleinstag zurückhalten will, habe ich hier einen leicht ausführlicheren Text bereitgestellt, in dem als Ersatz für die dahingefallenen mündlichen Demonstrationen zahlreiche «Links» untergebracht sind. Die «normalen» im Text führen hinaus ins Internet, die Audio-Schaltflächen zu eingebauten kurzen Tondokumenten. Beide enthalten für das Verständnis wichtige Informationen. Die Fussnoten geben Zusatzhintergrund. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Rudolf Wachter, 14.12.2021

* * * * * * *

Abschiedsvorlesung Universität Basel, vorgesehen am 9. Dezember 2021

«Orality» – Textrezitation in den klassischen indogermanischen Sprachen Sanskrit, Griechisch und Latein

Was die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft der indogermanischen Sprachen üblicherweise macht, ist kurz gesagt dies: Sie erforscht und rekonstruiert die Geschichte und Vorgeschichte vieler Sprachen von Indien bis Island aufgrund der Erkenntnis, dass diese Sprachen miteinander verwandt sind, das heisst alle von einer gemeinsamen Grundsprache abstammen, die wir Urindogermanisch nennen. Von dieser gibt es keine schriftlichen Zeugnisse, ja es können kaum je welche existiert haben, denn zu ihrer Zeit – etwa 3000 v. Chr. – konnten die Menschen in den Gegenden, wo sie gesprochen wurde, noch gar nicht schreiben. Doch können wir durch genauen Vergleich der späteren, bezeugten Sprachen und unter Berücksichtigung vor allem des regelmässigen Lautwandels viele Wörter und Formen dieser indogermanischen Grundsprache mit grosser Sicherheit rekonstruieren.

Die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft interessiert sich nun aber nicht nur für die Sprache selbst, sondern auch für die Dinge des täglichen Lebens ihrer Sprecher. Besonderes Interesse verdient dabei eine alte poetische Tradition, die in mehreren wichtigen Zweigen der indogermanischen Sprachfamilie als voll ausgebildete, kraftvolle Literatur aus der schriftlosen Prähistorie in die Historie eintritt, weshalb man schon lange vermutet, dass diese poetische Tradition bis in die grundsprachliche Zeit zurückreicht.

In Europa beginnt die Literaturgeschichte bekanntlich um 700 v. Chr. bei den Griechen mit einem regelrechten Paukenschlag, nämlich den Gedichten von Homer und Hesiod. In dieselbe Sphäre gehört auch eine Gruppe von leicht jüngeren Hymnen an die Götter. Was die Vorgeschichte dieser frühgriechischen Dichtung betrifft, wissen wir seit über 150 Jahren, dass jene Dichter bereits in einer langen Tradition gestanden sein müssen. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts haben Indogermanisten nämlich auf dichtersprachliche Ausdrücke aufmerksam gemacht, die den Schluss erlauben, dass schon die Urindogermanen eine Art Heldendichtung kannten. Das bekannteste Beispiel ist der Ausdruck «unvergänglicher Ruhm», der im Griechischen und Altindischen aus denselben beiden Wörtern zusammengesetzt ist, einem Substantiv und einem sehr exquisiten Adjektiv. Auf griechisch lautet er κλέϝος ἄφθιτον, in vedischem Sanskrit śrávas ákṣitam.[1]

Die phonetischen Unterschiede sind durch die regulären Lautveränderungen in jeder der beiden Sprachen leicht erklärbar.

Von Homer, Hesiod und der ganzen weiteren vorchristlichen Literatur der Griechen und Römer wüssten wir heute nichts, wenn sie nicht aufgeschrieben worden wäre und wenigstens ein kleiner (aber lohnender) Teil davon auf dauerhaftem Pergament über das Ende der Antike hinüber erhalten geblieben und im Mittelalter trotz des heidnischen Inhalts von Mönchen immer wieder abgeschrieben worden wäre.

In Indien ist die Lage anders als in Griechenland. Zwar ist die Devanāgarī-Schrift ebenfalls schon etwa 1300 Jahre alt und ihre Vorstufen sind nochmals 1000 Jahre älter. Damit kommen wir aber noch längst nicht in die Zeit der ältesten Texte zurück. Viel wichtiger war – und blieb – für die Erhaltung der frühen altindischen Literatur das Auswendiglernen und Rezitieren, also die sogenannte mündliche Tradition, mit enormem Lernaufwand über Dutzende von Generationen hinweg bis heute. Die schriftliche Niederlegung der heiligen Texte war lange Zeit sogar verboten und ist teilweise bis heute verpönt; zudem waren die vorwiegend benutzten Schriftträger (Palmblätter und später auch Papier) im feucht-warmen indischen Klima ohnehin eine ziemlich unsichere Sache. Dank der ungebrochenen religiösen und literarischen Tradition sind auf diese Weise hunderte Götterhymnen und andere Gedichte in vedischem Sanskrit erhalten geblieben, die gut und gern 3000 Jahre alt sind, einige wohl noch etwas älter, sowie jüngere, gigantische Epen und viele andere Werke sowie eine erstaunliche grammatische und philosophisch-exegetische Begleitliteratur. Dass sogar die ältesten Texte dabei weitgehend intakt erhalten sind, kann streng wissenschaftlich nur die westliche Indogermanistik mittels des historischen Sprachvergleichs nachweisen und hat das mit dankbarer Bewunderung auch längst getan. Die Hindus stehen dem allerdings ambivalent gegenüber; sie erwähnen die westliche Wissenschaft zwar immer wieder, sähen es aber lieber, wenn diese beweisen würde, dass vor dem Vedischen nur noch die Weltschöpfung war.[2]

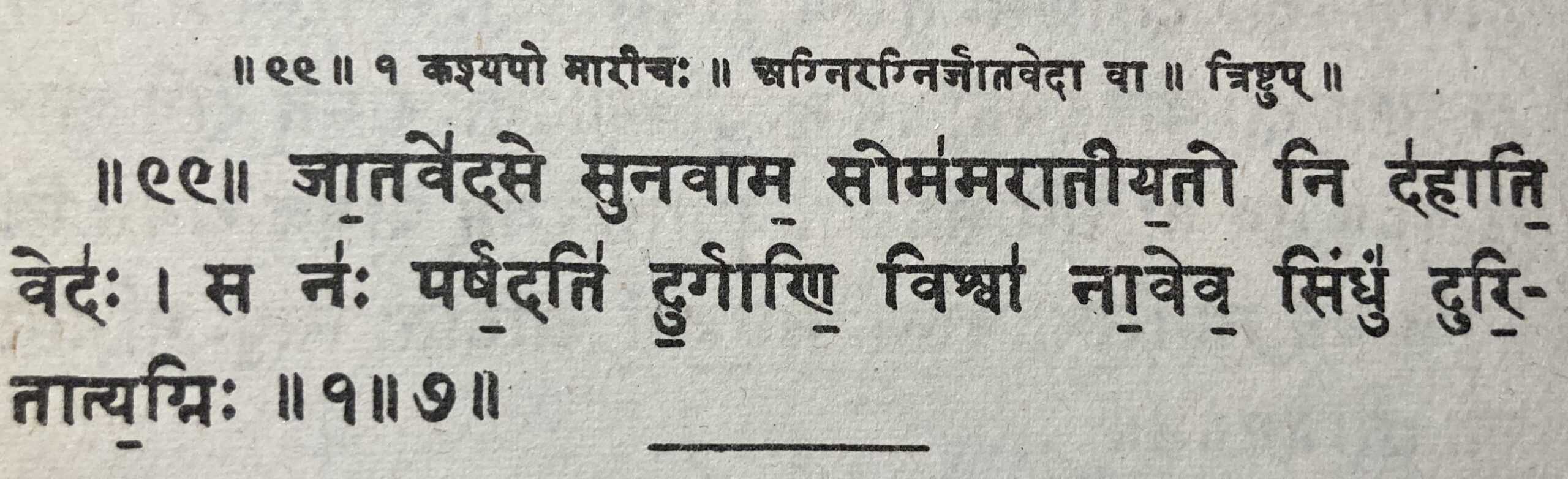

Um Ihnen einen kleinen Eindruck von dieser grossartigen Tradition zu geben, möchte ich Ihnen einen Hymnus aus dem Rigveda vorstellen, den allerkürzesten von über 1000 in dieser Sammlung. Er trägt im ersten Buch die Nummer 99, besteht aus einer einzigen Strophe à 4 × 11 Silben, ist an den Feuergott Agni (= lat. igni-) mit Beinamen Jātávedas gerichtet und ist – gefolgt von einem jüngeren Textteil[3] – noch heute im hinduistischen Alltag unter der Bezeichnung «Durgā Sūktam» als Mittel zum Erfolg und gegen Angst und Mutlosigkeit sehr beliebt. Auf Youtube finden Sie davon gegen dreissig Aufnahmen, einige davon allerdings nicht ganz fehlerfrei.

Hier sehen Sie – nach den kleingedruckten Didaskalien – zuerst die Zahl 99 und dann den Text des Hymnus in der massgeblichen Ausgabe von Max Müller[4], Oxford 1877. Die sehr präzise Devanāgarī-Schrift transkribieren wir in ein durch Zusatzzeichen erweitertes lateinisches Alphabet. Der Hymnus lautet so:

jātávedase sunavāma sómam

arātīyató ní dahāti védaḥ /

sá naḥ parṣad áti durgā́ṇi víśvā

nāvéva síndhum duritā́ti agníḥ //

«Dem Jātávedas wollen wir Soma pressen!

Er möge des Feindseligen Besitz niederbrennen!

Er möge uns hinüberführen über alle Widerwärtigkeiten,

wie mit einem Schiff über den Fluss, über die Gefahren hinweg, der Agni!»

(Zur Aussprache ist vor allem zu sagen, dass e und o im Sanskrit immer Langvokale sind.)

Und etwa so klingt dies heute fast[5] überall in Indien: https://youtu.be/MN1o8b999mk.[6]

Ich habe diesen kleinen Hymnus in meinen Vedischkursen immer als erste Lektüre behandelt. Fast jedes Wort hat seine Verwandten in unseren westlichen indogermanischen Sprachen. Das würde hier zu weit führen. Wir werden auf den Hymnus heute aber trotzdem noch ein paarmal zurückkommen.

In anderen indogermanischen Völkerschaften ist die Situation weit weniger erfreulich als in Griechenland und Indien: Bei den Römern und den anderen Italikern ist keine solche alte Dichtung erhalten geblieben; sie waren offenbar schon allzu lange im griechisch und semitisch geprägten Schriftkulturraum des Mittelmeers niedergelassen und konnten sich an traditionelle Epen- und Hymnendichtung aus der Zeit ihrer Wanderungen nicht mehr erinnern.

Was die Kelten betrifft, schreibt Gaius Julius Caesar[7], dass viele junge Gallier jahrelang zu den Druiden in die Schule gingen und dabei lange poetische Texte auswendig lernen mussten. Leider galt es, wie Caesar weiter berichtet, bei den Galliern als Unrecht, diese Texte aufzuschreiben. Auch über den Inhalt solcher frühkeltischer Dichtung wissen wir nicht viel. Immerhin sagt Sextus Pompeius Festus in seinem Lexikon, ein Barde sei auf gallisch ein Sänger, der Loblieder auf heldenhafte Männer singt[8]. Das dürften also Epen gewesen sein; daneben gab es – wie bei den Griechen und Indern – zweifellos auch Götterhymnen.

Ganz ähnliche Dichtung kennen wir viele Jahrhunderte später wieder etwas besser von den Germanen. Da sind in Skandinavien Teile der mündlichen Edda-Dichtung aufgeschrieben worden, auch hier Götter- und Heldenlieder, ebenso in England das Epos Beowulf und in Deutschland das Hildebrandslied und etwa gleichzeitig – aber mit christlicher Thematik – der Heliand, und schliesslich um 1200 das Nibelungenlied, Parzival usw. Das Hildebrandslied ist der altertümlichste derartige germanische Text; von ihm ist aber leider nur ein kurzes Fragment erhalten geblieben.

Besonders lange scheint sich eine solche mündliche Dichtungstradition schliesslich bei gewissen slavischen Stämmen erhalten zu haben, jedenfalls hat man bei serbischen Guslaren noch anfangs des 20. Jahrhunderts improvisierende Ependichtung in Langversen angetroffen. Dank dieser hat die Homerforschung erst richtig erkannt, dass eine derartige improvisierende Kompositionstechnik auch für gewisse Eigenheiten des frühgriechischen Epos die weitaus beste Erklärung liefert. Man nennt die Technik heute «Oral poetry». Nachdem die Griechen im 8. Jh. v. Chr. die Alphabetschrift eingeführt hatten, ist diese improvisierende Technik bei ihnen innert weniger Generationen in Vergessenheit geraten. Glücklicherweise sind dafür ein paar hervorragende in dieser Tradition stehende Werke gerade noch aufgeschrieben worden, eben die von Homer und Hesiod und die Hymnen.

Neben der Allgegenwart solcher epischer und hymnischer Dichtung bei den indogermanischen Völkerschaften und vielen dichtersprachlichen Elementen wie dem «unvergänglichen Ruhm» hat sich für den Nachweis prähistorischer indogermanischer Dichtung noch ein ganz besonders stichhaltiges Element gefunden: Antoine Meillet hat 1930, eine Bemerkung Ernst Leumanns aufgreifend[9], ein prominentes Versmass bei Sappho und Alkaios, die etwa hundert Jahre nach Homer auf der Insel Lesbos wirkten, mit der Triṣṭubh, einem Versmass des Rigveda, verglichen und nicht nur in der Zahl der Silben (es sind hier und dort genau 11), sondern auch in der Abfolge der langen und kurzen Silben im Vers frappante Ähnlichkeiten festgestellt.[10] Beide Verse werden zudem in Strophenform verwendet.

Der sapphische Elfsilbler hat folgende Struktur:

– ⏑ – ⏓ – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏓

Hier als Beispiel die erste Strophe des berühmten Aphroditehymnus der Sappho:

Ποικιλόθρον’ ἀθανάτ’ Ἀφρόδιτα,

παῖ Δίος, δολόπλοκε, λίσσομαί σε,

μή μ’ ἄσαισι μηδ’ ὀνίαισι δάμνα,

πότνια, θῦμον, / …

«Unsterbliche Aphrodite mit dem bunten Thron, Tochter des Zeus, Listenflechterin, ich flehe Dich an, bedrücke mir, Herrin, nicht die Seele durch Kummer und Leid!»

Und jetzt vergleichen Sie damit unseren Hymnus an Agni Jātávedas! Drei der vier Verse entsprechen in den letzten sieben Silben genau dem sapphischen Vers, der erste sogar von Anfang an:

jātávedase sunavāma sómam – ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏓

arātīyató ní dahāti védaḥ / ⏑ – – ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏓

sá naḥ parṣad áti durgā́ṇi víśvā ⏑ – – ⏑ ⏑ ⏑ – – ⏑ – ⏓

nāvéva síndhum duritā́ti agníḥ // – – ⏑ – – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏓

Die ersten vier Silben sind im Vedischen zwar freier als bei Sappho. Bei ihr kann hier nur die vierte lang oder kurz sein.[11] Und auch die drei Silben in der Mitte variieren im Vedischen; neben – ⏑ ⏑ ist aber nur ⏑ ⏑ – häufig, wie hier in der 3. Zeile. Trotz diesen grösseren Freiheiten des vedischen Verses können diese Übereinstimmungen kaum Zufall sein, – und es gibt durchaus noch weitere metrische Ähnlichkeiten. Kombiniert mit den anderen Vergleichsmerkmalen lassen sie keinen Zweifel an der Existenz derartiger Dichtung bei den Urindogermanen um 3000 v. Chr.

Besonders wichtig ist bei alledem aber die Übereinstimmung des Vedischen mit dem Griechischen in bezug auf das Prinzip, dass es bei der Dichtung auf die Abfolge von langen und kurzen Silben ankommt, wobei Kürze und Länge in beiden Sprachen genau gleich definiert sind: Eine Silbe ist kurz, wenn sie auf Vokal endet und dieser kurz ist; alle andern Silben sind lang. Im Griechischen sehen wir zudem besonders deutlich, dass eine lange Silbe doppelt so lange dauert wie eine kurze: Weist ein Vers nämlich eine regelmässige Abfolge gleicher Versfüsse auf, so kann eine lange Silbe oft durch zwei kurze ersetzt werden, da der Rhythmus so immer noch gut erkennbar bleibt. Ist der Versrhythmus dagegen unregelmässig, wie z.B. in den besprochenen Elfsilblern, wird auf derartige Auflösung verzichtet, und damit ist die Zahl der Silben in diesen Versen fix. Das Verhältnis «lang : kurz = 2 : 1» ist auch in der vedischen Rezitation bewahrt. Und schliesslich sind offenbar auch die Römer, die ihre ererbte Dichtung zwar verloren hatten, jedoch in historischer Zeit zahlreiche Versmasse in vielen Dichtungsgattungen von den Griechen übernommen haben, mit diesem metrischen Prinzip sehr gut zurecht gekommen.

Das Prinzip von langen und kurzen Silben betrifft nun aber nicht einfach nur die Dichtung, sondern es liegt tief in der Sprache selbst begründet. Auf diese Weise muss schon die indogermanische Grundsprache funktioniert haben.

Das Griechische und das vedische Sanskrit zeigen überdies als einzige unter den Fortsetzern der indogermanischen Grundsprache eine weitere frappante phonetische Übereinstimmung, nämlich in der Qualität und der Stelle des Akzents. Hier ein paar Beispiele in ererbten Wörtern und Formen:

Nominativ pitā́ πατήρ der Vater

Akkusativ pitáram πατέρα den Vater

Dativ pitré πατρί dem Vater

Vokativ pítar πάτερ Vater!

1. Pers. sing. émi εἶμι ich gehe

1. Pers. plur. imás ἰμέν wir gehen

Wir dürfen die beiden Sprachen deshalb ohne Zögern für die Repräsentanten der ältest-fassbaren Entwicklungsstufe der indogermanischen Akzentuierung halten, wogegen die meisten anderen indogermanischen Tochtersprachen deren Charakter und damit oft auch die Stelle des Wortakzents verändert haben, meist wohl unter dem Einfluss anderer Sprachen, mit denen sie auf ihren Wanderungen oder dort, wo sie schliesslich sesshaft geworden sind, längeren Kontakt hatten. Solche Systemänderungen in der Akzentuierung kommen in den Sprachen häufig vor. Sogar in Indien ist eine solche schliesslich zu beobachten: Die Akzentuierung der vedischen Sprache hat sich im späteren 1. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung hin zur klassischen Sanskritsprache grundlegend gewandelt. Auch Griechisch und Latein haben ihr Akzentprinzip auf dem Weg zu ihren modernen Nachfolgesprachen deutlich verändert.

Dass das vedische Sanskrit und das Altgriechische nicht nur die urindogermanische Silbenstruktur und Akzentuierung, sondern auch die Dichtungstradition mit aus langen und kurzen Silben bestehenden Versmassen am treuesten bewahrt haben, ist somit ganz natürlich.

Eine solche, wie man sagt, quantitierende poetische Tradition ist in der Menschheitsgeschichte singulär, jedenfalls kenne ich nichts auch nur annähernd Vergleichbares. Und vor allem: Diese poetische Tradition existierte jahrtausendelang völlig ohne Schrift, im wahrsten Sinne als «Literatur avant la lettre», bewegte sich jedoch, wie das Altindische, das Griechische und auch das Germanische einhellig zeigen, auf einem ausserordentlich hohen poetischen und stilistischen Niveau. Nicht nur sind die mythischen Geschichten dieser Völkerschaften im einzelnen voller Dramatik und die aus ihnen kombinierten grossen Zyklen sorgfältigst durchdacht, sondern die Texte sind auch im Detail reich ausgestaltet, voll von Gleichnissen, Aitiologien, Namenserklärungen, schmückenden Beiwörtern und feinen Naturbeobachtungen. Weiter werden sie mittels einer hoch entwickelten Syntax und einem grossen und differenzierten Wortschatz erzählt, sind mit Figurae etymologicae, Alliterationen (im Germanischen Stabreim genannt), Chiasmen, Parallelismen usw. reich verziert, – kurz, sie zeugen von höchster literarischer Rhetorik. Das ging nicht ohne eine ununterbrochene Folge von Lehrern und Schülern, ob wir die ersteren nun Ṛṣi’s oder Druiden oder wie auch immer nennen wollen. Und ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass nicht wenige häufig wiederkehrende Verse oder stehende Formeln etwa des Rigveda deutlich weiter zurückgehen, als wir heute auch nur zu denken wagen. Freilich kämen wir der Weltschöpfung damit noch nicht viel näher, und auch die Sprache wäre bald nicht mehr das vedische Sanskrit, sondern vielleicht Indoiranisch oder gar Indogermanisch.

Es lohnt sich jedenfalls sehr, diese frühen Texte zu lesen und zu erforschen, egal ob sie die Grundlagen heute noch praktizierter Religionen sind, wie eben z.B. die Veden für die Hindus, oder ob es sich – wie bei der vorchristlichen griechisch-römischen Literatur oder auch den mittelalterlichen Dichtungen – um Texte handelt, die heute von niemandem mehr politisch oder religiös monopolisiert werden können und die einzig wegen ihrer Qualität erhalten geblieben sind. In beiden Fällen aber ist es wichtig, dass es auf der Welt immer genug Menschen gibt, die auch die entsprechenden Originalsprachen sehr gut lernen. Übersetzungen sind ja immer nur ein Notbehelf. Sie können den Reichtum eines Textes nie vollständig abbilden, veralten rasch (wogegen der Originaltext paradoxerweise immer gleich jung bleibt) und sind oftmals ungenau oder sogar falsch oder manipuliert. Im Sanskrit etwa gibt es zahllose Beispiele dafür, dass irgendwelche selbsternannten Gurus Texte nach Belieben interpretieren und östlichen und westlichen Adepten, die von der Sprache keine Ahnung haben, als grosse Weisheit verkaufen. Die griechischen und lateinischen Texte, auch die christlichen, dagegen sind bei uns seit Gutenberg dank der weit verbreiteten Kenntnis der alten Sprachen unter strenger «demokratischer» Beobachtung gestanden, sehr zum Nutzen ihrer genauen Erforschung und korrekten Interpretation. Hoffentlich bleibt das so!

* * * * * * *

Wie diese alten Sprachen am besten gelernt werden, vor allem Latein und Griechisch, aber auch Sanskrit, darüber ist seit langem eine rege Diskussion im Gange. Dass in diesem Prozess die Sprachwissenschaft ein gewichtiges Wort mitzureden hat, sollte sie ihren Zunftgenossen von der Literaturwissenschaft und Didaktik immer einmal wieder freundlich anmahnen. Das möchte ich mit dem zweiten, längeren Teil dieses Vortrags tun, der thematisch unmittelbar an den ersten anknüpft.

Die «Orality», von der die poetische Ur- und Frühgeschichte der Indogermanen geprägt war, hat sich auch in der griechisch-römischen Literatur viel stärker, als man denken könnte, fortgesetzt, sogar als die Alphabetschrift schon allgegenwärtig war. Denken Sie an die Reden eines Isokrates, Demosthenes, Cicero und an die unzähligen Reden, die die antiken Historiker in ihre Werke eingeflochten haben. Denken Sie an Platon, der seine philosophischen Erörterungen in Gesprächsform gegossen hat, an die Tragödien und Komödien, die für die Bühne geschaffen wurden, oder an die Werke etwa der augusteischen Dichter wie Vergil, Horaz, Ovid, die zunächst vor allem rezitiert wurden. Vergil etwa muss ein besonders guter und stimmgewaltiger Rezitator gewesen sein.[12]

Meine Frage ist nun die folgende: Werden wir diesem weit überwiegend mündlichen Aspekt der antiken Literatur gerecht? Lernen wir, Texte in den alten Sprachen auch adäquat laut zu lesen, so dass wir ihre damalige Wirkung mindestens einigermassen nachvollziehen können?

Die Antwort ist ein verlegenes Nein! Und die Begründung folgt jeweils auf dem Fuss: Wir können ja nicht wissen, wie tote Sprachen vor hunderten oder tausenden Jahren geklungen haben und wie Verse damals rezitiert wurden, nicht zu reden von der Musik, die in einigen prominenten Literaturgattungen sehr wichtig war.

Ich für meinen Teil bin da deutlich optimistischer! Die Skepsis stimmt zwar in bezug auf die Musik. Von der wissen wir tatsächlich fast nichts. Für die Phonetik der Sprache und die metrische Struktur dichterischer Texte dagegen sind wir sowohl im Latein, als auch im Griechischen dank wissenschaftlichen Texten aus der Antike sehr genau informiert, kaum weniger genau als für das Sanskrit, und die moderne Sprachwissenschaft kann noch zusätzliche wertvolle Information beisteuern. Ich zögere nicht zu behaupten, dass wir so gut und überzeugend, wie wir dies in einer modernen Fremdsprache zustande bringen, auch Texte auf Latein oder Griechisch rezitieren können. Natürlich werden wir einen hörbaren accent nie verleugnen können. Aber den behalten wir auch in modernen Fremdsprachen ein Leben lang, ohne dass dies die Überzeugungskraft eines vorgetragenen Textes gleich ruiniert. Voraussetzung ist einfach, dass wir die alten Sprachen erstens gut beherrschen und uns zweitens im Hinblick auf eine mündliche performance ein bisschen bemühen!

Just das letztere tun wir aber eindeutig zu wenig. Die Lateiner und Griechen unter Ihnen wissen genau, wovon ich rede: Das erste Problem sind die Vokalquantitäten, von denen bekanntlich oft auch die Länge der betreffenden Silbe und damit sogar die Akzentstelle des Wortes oder der Form abhängt. Hier müssen sich vor allem die Lehrkräfte an der Nase nehmen. Wenn sie den Schülerinnen und Schülern die Wörter und Formen von Anfang an richtig beibringen und im Unterricht selber alles konsequent richtig aussprechen würden, so wäre später das Lesen dichterischer Texte nicht mit so viel Zeitverlust und Frustration verbunden. Dass die altsprachliche Didaktik diesem Punkt nicht mehr Beachtung schenkt, finde ich eine schwache Leistung. Und schwach ist auch der Trost, dass es ja alle falsch machen: nicht nur wir im deutschsprachigen Raum, sondern ebenso die ganze Frankophonie, Italophonie und Anglophonie.[13] In anderen altsprachlichen Schultraditionen kenne ich mich zu wenig aus, aber das Fazit ist klar: Wir sprechen alle, vom Schüler bis zur Professorin, das Latein und das Altgriechische so aus, als ob es unsere Muttersprache wäre, und achten überhaupt nicht auf ihre phonetischen Eigenheiten. Es gibt ja keine native speakers, die uns kritisieren oder gar auslachen könnten. Und so klingen die Alten Sprachen je nach Landes- und Unterrichtssprache völlig unterschiedlich und bekräftigen damit allzu bereitwillig ihren Ruf, tot zu sein.

Dabei ist der Zusatzaufwand, die Quantitäten und Betonungen ein für allemal richtig zu lernen, minim. Statt nachlässigem divído divídi divísum divídere könnten wir genausogut richtig lernen dī́vidō, dīvī́dī, dīvī́sum, dīvĭ́dere.

Zudem fällt dieser Zusatzaufwand nur bei den Lehrerinnen und Lehrern an; die Schüler müssen nämlich jedes Wort oder jede Form nur ein-, zwei-, dreimal richtig hören, dann haben sie sie genauso im Gedächtnis und entwickeln in kurzer Zeit ein kompetentes phonetisch-prosodisches Sprachgefühl. Der Nutzen dieses kleinen Aufwands aber ist immens, nämlich weil sich, wie erwähnt, falsch gelernte Quantitäten später bei der Lektüre poetischer Texte verheerend auswirken. Wegen dieser unserer Nachlässigkeit klingen die Alten Sprachen, horribile dictu, schon in Prosa und in Poesie völlig verschieden, sogar in ein und derselben landessprachlichen Tradition! Dass dies die Schüler verunsichert und entmutigt, muss uns nicht wundern, denn dies ist in keiner lebenden Sprache so.

Nun hört und liest man allerdings immer wieder den Einwand, im Latein müsse in der Dichtung Vokalelision gemacht werden, in der Prosa aber nicht, somit hätten Prosalatein und Poesielatein auf jeden Fall verschieden geklungen. [Zur Erklärung: Elision ist ein Phänomen, welches oft eintritt, wenn in einem Text ein Wort auf einen Vokal endet und das nächste mit einem Vokal beginnt[14], eine Situation, die man Hiat nennt. Durch die Elision wird der erste der beiden Vokale unterdrückt, und der Hiat ist weg. Da so gegenüber der Wort-für-Wort-Aussprache regelmässig eine Silbe eingespart wird, wird der Sprachfluss nicht nur geschmeidiger, sondern auch rascher. Wenn man nun aber die Elision in einem dichterischen Text nicht beachtet, hat der Vers zu viele Silben, und sein Rhythmus ist kaputt. Die Dichter haben ihre Texte ohne jeden Zweifel so komponiert, dass sie nur richtig klingen, wenn die Hiate eliminiert werden.]

Die Behauptung, dass sich gesprochene Prosa und Poesie in diesem Punkt unterschieden haben sollen, ist aber blanker Unsinn! Alle Sprachen ohne Ausnahme zeigen eine starke Abneigung gegen Hiat in der Rede und eliminieren ihn, so gut es nur geht, und zwar in Prosa eher noch konsequenter als in Poesie. Elision ist dafür eines der häufigsten Mittel, aber nicht das einzige. Wir alle tilgen beim Sprechen jeden Tag hunderte von drohenden Hiaten:

Statt le ami sagen wir l’ami, statt una amica – un’amica, statt tutti insieme – tutt’insieme, statt un ami – un ami, statt les amis – les amis, statt a apple – an apple, statt e Eiche – en Eiche, statt es Hüüsli i de Bèèrge – es Hüüsl’i de Bèèrge, statt es Hüüsli am See – es Hüüslj am See usw.

Und warum sollte die antike Poesie überhaupt etwas eingeführt haben, was dem prosaischen Normalgebrauch der Sprache fremd war?

Richtig ist ohne jeden Zweifel das Gegenteil, und wir kommen zur niederschmetternden Einsicht, dass wir lateinische und griechische Prosa noch falscher aussprechen als die Poesie.

Besonders erhellend ist es, italienische Texte auf diesen Punkt hin zu prüfen. (Das Italienische ist dem antiken Latein ja unzweifelhaft am ähnlichsten!) Sie werden dort beobachten, dass auch in Prosa Hiat fast immer vermieden wird, bei gleichartigen Vokalen durch Elision oder Kontraktion, bei verschiedenartigen Vokalen durch sogenannte Synaloephe, d.h. Verschleifung zu einer Art Diphthong, oft aber auch auch hier durch Elision oder – bei i und u als erstem Vokal – durch deren Konsonantisierung, wie bei es Hüüslj am See. Fast immer fällt gegenüber einer Wort-für-Wort-Aussprache eine Silbe weg. Nur bei Sinneinschnitten, Kunstpausen oder bei bewusst langsamem Sprechen wird Hiat geduldet. Sie können dies in jedem italienischen Gespräch im Tram beobachten, oder noch bequemer auf Youtube z.B. in einer Rezitation von Manzonis I promessi sposi (https://youtu.be/oTVDxoX343g, mit eingeblendetem Text). Da kommt diese Praxis der Hiatvermeidung auf jeder Seite x-mal zur Anwendung.

In der italienischen Poesie ist es genau gleich. Schon bei Dante sind zahlreiche Elisionen im Text sogar explizit vorgeschrieben und durch Apostroph markiert, genau wie übrigens oft auch im Griechischen, z.B. in dem Sappho-Gedicht, das wir kurz gestreift haben. Die in der Schrift belassenen Hiate werden von den modernen Dante-Rezitatoren teils durch Elision, teils durch Synaloephe getilgt, um den vom Dichter beabsichtigten Rhythmus und die richtige Silbenzahl zu gewinnen. Auch das finden Sie mit ein paar Klicks auf Youtube. Es klingt dann etwa so (Anfang des «Inferno»):

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva͜ oscura,

ché la diritta via͜ era smarrita.

Ahi quanto͜ a dir qual era͜ è cosa dura

esta selva selvaggia͜ e aspra͜ e forte,

che nel pensier rinova la paura!

Tant͜’ è amara che poco͜ è più morte! –

Ma per trattar del ben ch͜’i’ vi trovai,

dirò de l͜’altre cose ch͜’i’ v͜’ho scorte.

Wenn wir solche Erkenntnisse aus lebenden Sprachen ernst nehmen, so müssen wir antike Prosa halt leicht anders lesen, als wir es gewohnt sind. Der vielen von ihnen wohlbekannte Anfang von Caesars Bellum Gallicum klingt dann etwa so:

Gallia (e)st omnis divis(a) in partes tres, quar(um) un(am) incolunt Belgae,_ali(am) Aquitani, tertiam, qu(i) ipsorum lingua Celtae, nostra Galli̯ appellantur.

«Gallien ist als ganzes in drei Teile geteilt, von denen einen die Belger bewohnen, einen anderen die Aquitaner und den dritten die, die in ihrer eigenen Sprache Kelten, in unserer Gallier genannt werden.»

Oft haben wir die Wahl zwischen Elision und Synaloephe, wie noch heute im Italienischen. Da gibt und gab es kein stures richtig oder falsch; wichtig ist einzig der Zusammenzug zu einer Silbe. Einen Hiat habe ich wegen des Sinneinschnittes belassen, auch da sind wir beim Rezitieren von Prosa frei. Das ganze ist überhaupt keine Hexerei. Und wenn man es schon im Elementarunterricht praktiziert, ist es von hier zur Poesie später nur noch ein winziger Schritt.

Zu den Vokalquantitäten und der Hiattilgung kommt als dritter Punkt die Akzentuierung der Wörter. Vielleicht haben Sie schon vom grössten Philologenstreit im Bereich der Metrik der klassischen Sprachen gehört. Er betrifft das Verhältnis zwischen dem Versiktus und dem Wortakzent. Man ist in Europa seit Jahrhunderten automatisch davon ausgegangen, dass z.B. im Hexameter die erste Hälfte des Versfusses lauter und schwerer war als die zweite, etwa so:

–́ ⏑ ⏑ –́ ⏑ ⏑ –́ / – –́ – –́ ⏑ ⏑ –́ ⏓

dō didi, dō didi, dō / dō, dō dō, dō didi, dō dō.

Die starke Hälfte nennt man Hebung, die schwache Senkung.

Dabei hat man sich aber permanent daran gestossen, dass die antiken Dichter den Wortakzent sehr häufig just in die Senkung statt in die Hebung gelegt haben, so dass etwa im Latein Wörter plötzlich auf der letzten Silbe betont sind, was gegen die grundlegende Akzentregel der lateinischen Sprache verstösst. Nehmen Sie den Anfang von Vergils Aeneis, so wie er von 99% der Lateinfreunde rezitiert wird (nicht nur in deutschen Landen[15]); man hat für diese Rezitationsweise sogar ein eigenes Verbum erfunden: skandieren.

´Arma virúmque canṓ, Troiáe qui prī́mus ab órīs /

´Ītaliám, fātṓ profugús, Lāvī́ni̯aque vḗnit / lī́tora.

«Von Waffen singe ich und dem Mann, der als erster von Troias Küsten, durchs Schicksal zum Flüchtling geworden, nach Italien und an die lavinischen Gestade gekommen ist.»

Warum nur mutet uns der geniale Dichter diese Formen canó und Troiáe und ´Italiám und fató und profugús und tausende andere solche Fälle zu, obwohl es in korrektem Latein eindeutig cáno, Tróiae, Ītáliam, fáto und prófugus heisst? Wenn sich das ein deutscher Dichter – oder ein Basler Fastnächtler – erlaubte, er würde in die Wüste geschickt! Friedrich Schiller schreibt denn auch:

Durch diese hohle Gasse muss er kommen,

es führt kein andrer Weg nach Küssnacht. Hier

vollend ich’s, die Gelegenheit ist günstig.

Unmöglich hätte er folgendermassen dichten können:

Diesé hohlé Gassé muss er durchqueren,

denn és führt kein andrér Weg nach Küssnácht.[16]

Was ist also nur mit Vergil los? Und mit Lukrez, Horaz, Ovid, Lucan?

Es ist ganz einfach: Wir modernen Antikeverehrer, vor allem in der deutsch-, italienisch- und englischsprachigen Philologie, sind schlicht von falschen Voraussetzungen der antiken Metrik ausgegangen, haben, ohne viel zu denken, unser eigenes, modernes Versprinzip, das wir übrigens schon bei Dante sehen, der Antike übergestülpt und uns dann gewundert, warum es nicht klappt. Der Schluss, den wir ziehen müssen, ist unausweichlich: Es gab in der Antike keinen Intensitätsiktus im Vers, auch nicht in den regelmässigen Versmassen wie dem Daktylus oder Iambus. Sie erinnern sich, wir haben schon beim Vergleich der griechischen und altindischen Dichtung und Sprache gesehen, worauf es wirklich ankam: auf die Unterscheidung von langen und kurzen Silben, das heisst auf den Rhythmus der Wörter und Sätze und Verse. Von lauten und leisen Positionen im Vers spricht kein antiker Grammatiker[17].

Und auch was den Wortakzent betrifft, sagen die altgriechischen Grammatiker deutlich, er klinge etwa eine Quinte höher als die unbetonten Silben. Von laut und leise steht nichts. Lautstärke kann somit jedenfalls nicht das primäre Kriterium gewesen sein. Für das Latein sind die Aussagen zwar etwas weniger explizit, von mehr oder weniger Lautstärke ist aber auch da nie die Rede.[18]

Fazit: Der antike lateinische und griechische Sprach- und Versrhythmus beruhte auf der Silbenlänge, der Wortakzent auf der Tonhöhe, beide aber nicht auf der Lautstärke[19].

Das ist zwar alles nicht neu, doch wir weigern uns standhaft, es zu beachten, wenn wir altsprachliche Texte laut lesen!

* * * * * * *

Wollen wir versuchen, es besser zu machen?

Dann lesen wir erstens die Verse rhythmisch, aber ohne Intensitätsiktus, dafür können wir dem normalen Wortakzent wieder zu seinem Recht verhelfen. Poesie klingt dann ein wenig wie Prosa:

Arma virumque cano, Tróiae qui primus ab oris /

Itáliam, fáto prófugus, Laviniaque venit / litora.

Dass man so den Rhythmus des Verses nicht mehr heraushört, wie vor allem deutschsprachige Metriker immer wieder behauptet haben (s. Anm. 17f.), stimmt nicht.

Zweitens lesen wir auch Prosa nicht nur mit Hiattilgung, wie vorher schon demonstriert, sondern nun auch rhythmisch. Wir geben also jeder langen Silbe ihre Zeit und jeder kurzen die Hälfte. Dazu müssen wir uns natürlich genau im klaren sein, welche Silben lang und welche kurz sind. (Ja, wenn wir das seinerzeit nur richtig gelernt hätten!) Das laute rhythmische Lesen von Prosa lernen wir dabei am besten, indem wir dazu klopfen oder dirigieren, wie beim Singen, später können wir das wieder weglassen und auch das Tempo erhöhen. Wenn wir es richtig machen, so klingt Prosa plötzlich ein wenig poetisch:

Gallia ’st omnis divis’ in partes tres, quar’ un’ incolunt Belgae,_ali’ Aquitani, tertiam, qu’ ipsorum lingua Celtae, nostra Galli̯ appellantur.

In dieser «prosodischen Rezitation», wie man das nennen könnte, gibt es nur noch éin mündliches Latein: Prosa klingt wie Poesie, nur dass sie eben nicht in immer gleiche Rhythmen und Verse gebunden ist; und Poesie klingt dank der normalen Akzentuierung der Wörter plötzlich so, dass man sie ebensogut übers Ohr versteht wie Prosa.

Nun möchte ich aber noch einen weiteren Faktor ins Spiel bringen, und hier kommt die Sprachwissenschaft gleich noch einmal zum Einsatz. Es besteht nämlich die Gefahr, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn wir etwa beim Verselesen alle Wörter nun brav mit ihrem Wortakzent versehen:

´Arma virúmque cáno, Tróiae quí prímus áb óris /

Itáliam, fáto prófugus, Lavíniaque vénit / lítora.

Ich übertreibe hier natürlich, aber Sie merken sofort: So funktioniert gesprochene Sprache nicht. Es gibt im Satz nämlich zwei Kategorien von Wörtern: schwere und leichte, und die leichten sind unbetont. Die Frage ist nur, welche im konkreten Text zu dieser Kategorie gehören. In unserer Muttersprache wissen wir das ganz genau, in einer fremden und speziell einer «toten» Sprache aber müssen wir das erst lernen und üben. Wenn wir auch dies noch richtig machen, gewinnt unsere mündliche Wiedergabe der Klassischen Sprachen eine Qualität, die es mit derjenigen in einer modernen Fremdsprache ohne weiteres aufnehmen kann!

Die Frage, welche Wörter damals in einem Satz betont waren und welche nicht, ist eigentlich ganz einfach zu beantworten: Es waren genau die gleichen wie heute. Hier kommen zwei sprachwissenschaftliche Erkenntnisse zum Tragen, die weit über die indogermanische Sprachfamilie hinaus Geltung haben: erstens Proklise und Enklise, zweitens das Prinzip von Topic und Focus, auch Rhēma und Thĕma genannt.

Die erste Erscheinung besagt, dass sich gewisse Wörter im Satz an nachfolgende oder vorangehende betonte Wörter anlehnen und selber keine Betonung haben. Typische Proklitika sind Artikel und Präpositionen. Wir sagen: in die Stádt, unter dem Tísch; aber auch viele Konjunktionen und Pronomina zeigen diese Anlehnung nach vorne: wenn er kómmt …, aber nún …, und dánn ... Typische Enklitika dagegen sind z.B. die Wörtchen, von denen wir im Lateinunterricht lernen, dass sie nachgestellt sind, wie -que, -ve, -ne, autem, quidem, quoque, enim, igitur usw., oder auch viele Pronomina, wie man im Griechischen, im Vedischen oder auch im Schweizerdeutschen besonders gut sieht: Chö́med’s hüt? Chunnsch mít mer?

Den wichtigsten Beitrag zur Enklise hat 1892 Jacob Wackernagel publiziert, der indogermanistische Lokalheros dieser Universität, den ich hier nicht unerwähnt lassen will.[20] Die moderne Linguistik kennt das Prinzip heute unter der Bezeichnung «Wackernagel’s Law». Besonders folgenreich war seine Beobachtung, dass in den indogermanischen Sprachen das Verbum im Hauptsatz sehr oft in Zweitposition steht. Eine Folge davon ist die heutige Verbzweitstellung im deutschen Hauptsatz: Weihnachten steht wieder vor der Tür. Schon steht Weihnachten wieder vor der Tür. Und siehe da: In den vedischen Texten, wo die Akzente, wie gesagt, mit penibler Genauigkeit überliefert sind, ist das Hauptsatzverbum unbetont, ausser wenn es am Satzanfang steht – weil es dann eben betont ist. Genau dasselbe gilt für den Vokativ.

So stellen wir amüsiert fest, dass sich das Problem «canṓ oder cánō?» in unserem Vergilvers in Luft auflöst, denn das Verbum ist unbetont: ´Arma virúmque canō. Und bei Caesar wird das est durch die spezielle für dieses Verbum geltende Elisionsregel sogar seines Vokals beraubt: ’st. Schwächer könnte es gar nicht sein! Gallia ’st omnis divisa …

Das zweite Prinzip – ausserordentlich wichtig in allen Sprachen – besagt, dass Topic-Elemente, das sind Dinge im Satz, von denen vorher im Text schon die Rede war oder die sich von selbst verstehen, unbetont bleiben und nur Focus-Elemente, das heisst neue, wichtige, überraschende Dinge, durch ihren Wortakzent hervorgehoben werden. Je nach Sprache kann damit auch eine bestimmte Plazierung im Satz einhergehen. Man nennt das die Informationsstruktur eines Textes. Auch dieses Prinzip stützt unsere bisherigen Erkenntnisse bestens: Arma virumque ist die Inhaltsangabe der nächsten 12 Bücher; dies ist Focus und somit betont. Dass ein Dichter singt, ist dagegen banal; das Verbum canō ist Topic, also unbetont. Ebenso ist Gallia wichtige Inhaltsangabe, est dagegen ein rein funktionales Verbum. Dass sich Topic-Elemente dabei gerne in enklitischer Position verstecken, muss uns nicht wundern. Letztlich ist Enklise nur eine Realisierung des Topic-Prinzips mittels Wortstellung. Wénn ausnahmsweise einmal ein Pro- oder Enklitikum in den Focus rückt, also betont wird, verändert sich der Sinn dramatisch, das hören Sie sofort:

Under em Tísch! ´Under em Tisch! Under dém Tisch!

Wenn er kómmt, legen wir gleich los! – Wénn er kommt …

Chö́med’s hüt? – Chömed síí hüt?

Chunnsch mít mer? – Chunnsch mit míír?

So führt die Sprachwissenschaft zu Einsichten, die uns beim Erlernen und für das Verständnis einer Fremdsprache sehr nützlich sein und unter anderem schliesslich in einer überzeugenden Rezitation gipfeln können. Die bisherige griechische und römische Metrik hat, obwohl sie weiss wie um einen plausiblen Vortrag antiker Verse gerungen hat, weder der Enklise noch dem Topic-und-Focus-Prinzip Beachtung geschenkt.

Für das Griechische gelten alle diese Dinge selbstverständlich genau gleich auch. Wir dürfen zum Beispiel im ersten Vers der Odyssee die Wortakzente des Verbums und des Vokativs beim Rezitieren glatt ignorieren und mit dem Pronomen zusammen eine dreiteilige Enklitikakette lesen:

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον.

Nur ἄνδρα und πολύτροπον sind Focus-Wörter: «Den Mánn künde mir, Muse, den víelgewandten», wodurch das prächtige Hyperbaton erst richtig zur Geltung kommt. Genauso wären in diesem Satz im Vedischen die Akzente gesetzt bzw. eben weggelassen. Die schriftliche Akzentsetzung des Griechischen blickt nur auf das Wort, nicht auf den Satz.[21]

Die Prinzipien, die ich Ihnen hier dargelegt habe, können Sie im Alltag pausenlos beobachten. Da sie den mündlichen Sprachgebrauch betreffen, scheinen sie mir ganz besonders hilfreich zu sein. Wir Menschen sind nämlich primär mündlich, nicht schriftlich funktionierende Sprachwesen. Das sagen auch ganz richtig die Kollegen am Gymnasium Solothurn zugunsten ihres jüngsten und sehr erfolgreichen Projekts, im Unterricht wenigstens teilweise lateinisch zu sprechen.[22] Den gymnasialen Unterricht habe ich, das haben Sie schon gemerkt, in dieser Vorlesung sehr intensiv ins Auge gefasst, und ich kann die hiesigen Prinzipien den Lehrkräften schon für den Elementarunterricht nur empfehlen!

* * * * * * *

Da aber Mündlichkeit so wichtig ist, ist es sicher richtig, wenn wir zum Schluss nochmals einen Blick nach Indien tun, und zwar mit folgender Frage: Haben es die Inder dank ihrer stark mündlich geprägten und bis heute ungebrochenen religiösen und literarischen Tradition geschafft, ihre vedischen Texte in authentischer Rezitation bis in die heutige Zeit herüberzuretten? Die Antwort ist fast ein Ja! – Sehen wir uns den kleinen Agni-Hymnus nochmals an!

Erstaunlich genau überliefert ist in der Rezitation erstens der Rhythmus der Verse, also die Abfolge langer und kurzer Silben, einschliesslich der Vokalquantitäten. Letztere sind auch in der Dēvanāgarī-Schrift präzise ausgedrückt; unser Alphabet zeigt in diesem Punkt eine fatale Schwäche.

Sehr gut überliefert sind zweitens die damals gültigen Massnahmen zur Hiattilgung. Diese bilden einen Teil der Ausspracheanpassungen an der Wortgrenze, d.h. beim Zusammentreffen von Wörtern im Satz. Diese Anpassungen nennen die altindischen Grammatiker «Sandhi», und sie haben sie präzise erforscht und beschrieben. Das hat bei uns grossen Eindruck gemacht, denn das hatten die westlichen Sprachwissenschaftler seit der Antike völlig übersehen. Dabei haben auch wir viele solche Sandhierscheinungen, sogar im Bereich der Konsonanten. So etwa wenn sich der Artikel die im Dialekt dem folgenden Substantiv anpasst. Normal als t klingt er in: t’Öpfel schele, t’Roose schniide. Ganz anders aber sprechen wir ihn hier: k’Chüe mälche, p’Fläsche füle, und in (d’)Ziitig hole wird er überhaupt nicht hörbar gemacht.

In unserem Hymnus dienen zwei Sandhiregeln der Hiattilgung, beide in der 4. Zeile: Hier wurde nāvā́ iva «wie mit einem Schiff» zu nāváiva zusammengezogen, das heute nāvéva ausgesprochen wird, und duritā́ áti «über die Gefahren hinweg» zu duritā́ti. Genau wie in den Gedichten der Griechen und Römer, oder auch bei Dante, muss hier der Hiat unbedingt getilgt werden, sonst stimmt die Zahl der Silben und der Rhythmus des Verses nicht.[23]

Zusätzlich zum Rhythmus und der Hiattilgung ist nun aber drittens in der üblichen vedischen Rezitation die «Musik» sehr wichtig. Sie kennt nur drei Töne: In der Mitte steht der Grundton, auf dem zu Beginn der Rezitation mit der Silbe ooom angestimmt wird, die anderen beiden sind einen Ganzton tiefer bzw. einen Halbton höher, der letztere je nach Tradition oft zweitönig, aufwärts mit Vorhalt oder abwärts als Vorschlag. Wir sollten nun allerdings nicht glauben, dass diese «Drei-Ton-Musik» die originale Melodie ist, zu der die Dichter vor gut 3000 Jahren diese Hymnen komponiert und gesungen haben. Jene Melodien, die ja bestimmt einen Umfang von mehr als drei Tönen hatten, sind längst verstummt, genauso wie die der Griechen und Römer. Aber ich will die heutige für die Vedarezitation so charakteristische «Musik» in keiner Weise geringschätzen. Sie ist nämlich absolut essentiell! Vielleicht haben Sie sich ja schon gefragt, woher wir denn wissen, dass die vedischen Wörter so betont waren, wie wir in der Transkription die Akzente setzen. Also z.B. jātávedase; im klassischen Sanskrit wäre das nämlich jātavédase. Und arātīyató, was zu klassisch arātī́yato wurde. Genau diese Information transportiert die «Drei-Ton-Musik». Dabei gibt es in den alten Handschriften der vedischen Überlieferungen durchaus unterschiedliche Notationssysteme; in den Rezitationen überwiegt heute aber bei weitem das gängige für den Rigveda überlieferte System.

Dieses ist gar nicht so schwer zu verstehen: Laut den antiken Autoren, vor allem dem berühmten Grammatiker Pāṇini (ca. 4. Jh. v. Chr.), gab es drei verschiedene Akzentqualitäten, erstens udātta «erhöht», zweitens anudātta «nicht erhöht» und drittens svarita, etwa «tönend».

Dabei kündet anudātta einen udātta der nächsten Silbe an, und svarita, laut Pāṇini (1.2.31) eine Kombination von udātta und anudātta, schliesst den udātta der vorherigen Silbe ab, zeigt also das Absinken von udātta hinunter auf anudātta. Der vedische Akzent war somit ein Tonhöhen-Akzent[24], genau wie der griechische und zweifellos auch der klassisch-lateinische. Die Silbe mit dem udātta, also dem erhöhten Akzent, entspricht im Vergleich ererbter Wörter und Formen regelmässig der betonten Silbe im Altgriechischen.

Im heute für den Rigveda gebräuchlichsten Drei-Ton-System wird der anudātta auf dem tiefsten der drei Töne gesungen, der svarita auf dem höchsten. Zwei Dinge sind dabei aber merkwürdig, nämlich erstens, dass die ursprünglich betonte Silbe, der udātta, nicht den höchsten Ton erhält, sondern nur den mittleren, und zweitens, dass auf diesem mittleren Ton ohne jeden Unterschied auch allfällige weitere unbetonte Silben nach einem svarita gesungen werden[25]. In dieser Hinsicht machen einige der früher üblichen Notations- und Rezitationssysteme einen authentischeren Eindruck. Aber eine solche Rezitationsweise mit drei Tönen ist ja ohnehin, wie gesagt, nicht nur keine Fortsetzung der ursprünglichen Musik der Sänger, sondern sie ist auch keine natürliche Sprechrezitation. Wie immer sie entstanden ist, wir sollten sie heute eher als eine Art Code bezeichnen. Sie hat sich aber bestens bewährt, gibt sie doch jedem Hymnus, jeder Strophe, jedem Vers eine individuelle Melodie, was auch beim Memorieren des Textes hilft. Und der dreitönig-eintönige Charakter fördert schliesslich ohne Zweifel auch die bewundernswerte Konzentration, individuell und in Gruppen, die die Brahmanen beim Auswendiglernen und Rezitieren der abertausend Verse aufbringen müssen.

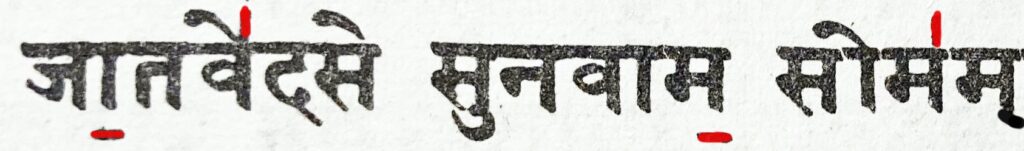

Auch in den guten Devanāgarī-Textausgaben sind die Tonhöhen sichtbar gemacht, in den alten Handschriften oft mit roter Farbe: Eine Silbe, die auf dem tiefen Ton gesungen wird, wird mit einem waagrechten Strichlein unterhalb markiert, eine Silbe, die auf dem hohen Ton gesungen wird, mit einem senkrechten Strichlein oberhalb, und eine auf dem mittleren Ton gesungene Silbe, egal ob ursprünglich betont oder unbetont, bleibt unmarkiert.

Das alles lässt sich gleich an der ersten Zeile unseres kleinen Hymnus bequem zeigen. Wir können sie auf zwei Arten transkribieren:

1) jātávedase sunavāma sómam

2) jā̠tave’dase sunavāma̠ soma’m

«Dem Jātávedas wollen wir Soma pressen!»

Die erste Schreibweise imitiert die griechische Akzentnotation. Sie bringt die ursprüngliche vedische udātta-Betonung direkt mit einem Akut auf der betreffenden Silbe zum Ausdruck. Die zweite Schreibweise imitiert die indische Notation und zeigt uns auf praktische Weise, auf welchem Ton wir jede Silbe in der Rezitation singen müssen.

Das Wort sunavāma ist übrigens, wie Sie sehen, vollständig unbetont. Es ist das Verbum «wir wollen pressen» (1. Pers. pl. Konj. Präs.) und somit ein klassischer Fall von Wackernagels Enklisengesetz mit dem Hauptsatzverbum in unbetonter Zweitstellung!

Hier ist der ganze Hymnus in beiden Schreibweisen:

1) jātávedase sunavāma sómam arātīyató ní dahāti védaḥ /

2) jā̠tave’dase sunavāma̠ soma’m arātīya̠to ni da’hāti̠ veda’ḥ /

1) sá naḥ parṣad áti durgā́ṇi víśvā nāvéva síndhum duritā́ti agníḥ //

2) sa na’ḥ parṣa̠d ati‘ du̠rgāṇi̠ viśvā‘ nā̠veva̠ sindhu’m duri̠tāti a̠gniḥ //

Die zweite kann auch uns beim Lernen der traditionellen Rezitation helfen. Ich habe die Probe aufs Exempel gemacht.

Da nun aber dank der Drei-Ton-Melodie die Akzentuierung des Hymnus in vedischer Zeit feststeht, können wir auch hier, genau wie bei den lateinischen und griechischen Gedichten, eine prosodische Sprechrezitation zu rekonstruieren versuchen. Dazu müssen wir erstens den in der indischen Rezitation bewahrten Rhythmus beachten und zweitens die wiedergewonnene Akzentuierung – samt Enklisen – zum Ausdruck bringen. Auch in der indischen Verslehre gibt es im übrigen keinerlei Hinweis auf einen Intensitätsiktus, auch nicht in den regelmässiger gebauten Versmassen wie der Gāyatrī (s. Anm. 11). Eine solche Sprechrezitation könnte dann etwa so klingen:

jātávedase sunavāma sómam

arātīyató ní dahāti védaḥ /

sá naḥ parṣad áti durgā́ṇi víśvā

nāvéva síndhum duritā́ti agníḥ //

Anzumerken ist schliesslich noch, dass auch ein paar frühe Prosatexte, die noch in vedischer Sprache verfasst sind, vor allem zwei Brāhmaṇas zum Yajurveda, nach dem Drei-Ton-Prinzip rezitiert werden. Auch für sie hat man die ursprüngliche Akzentuierung offenbar konservieren wollen, und so ist sie erhalten geblieben. Auch davon finden Sie auf Youtube Aufnahmen, z.B. vom Taittirīyabrāhmaṇa.[26] Und besonders wichtig ist mir hier zu betonen, dass auch diese Prosatexte – genau wie die Gedichte – rhythmisch gesprochen werden und dass Sandhi und damit auch die vedische Hiattilgung strikte beachtet werden. Prosavedisch und Poesievedisch klingen gleich und taten das zweifellos schon in der Antike.

Wenn dieser Gleichklang von Prosa und Poesie aber für das Italienische gilt und für seine Tante Sanskrit schon immer gegolten hat, so besteht wirklich kein vernünftiger Grund, sie der Mutter Latein und ihrer Schwester Griechisch abzusprechen.

Kurz zusammengefasst lautet somit mein Rezept für die prosodische Rezitation der Alten Sprachen so: In Poesie verzichten wir auf unseren modernen Intensitätsiktus, in Prosa beachten wir – genau wie in Poesie – den Rhythmus und die Hiattilgung, und in beiden Textgattungen geben wir den Wortakzent nur noch den Focus-Wörtern, und zwar bevorzugt durch Stimmhebung.

Also – in Prosa:

– ⏑ – – – – – – – – – – – – ⏑ – – – ⏑ ⏑

Gallia ’st omnis dīvīs’ in partēs trēs, quār’ ūn’ incolunt Belgae,_ali’

⏑ ⏑ – – – ⏑ – – – – – – – – – – – – – – –

Aquitānī, tertiam, qu’ ipsōrum linguā Celtae, nostrā Galli̯ appellantur.

Und in Poesie:

´Arma virúmque canō, Trṓiae qui prī́mus ab ōrīs /

Ītáliam, fā́tō prófugus, Lāvī́ni̯aque vēnit / lītora.

Im übrigen lautet die Devise: Gut vorbereiten, üben, und am Ende so tun, als sei alles frei gesprochen![27]

* * * * * * *

Und hier zur Entschädigung für den Ausfall des mündlichen Vortrags (samt Suppe und Glühwein) noch drei Schmankerl, eine Phaedrusfabel (die in der heutigen Zeit säbelrasselnder autokratischer Unrechtregime wieder einmal hochaktuell ist), ein Catullgedicht und eine von Cicero meisterhaft erzählte Anekdote, der die Wirkung auch seinerzeit bei den Richtern offenbar nicht versagt blieb:

Phaedrus fab. 1.1

| Ad rī́vum͜ eúndem lúpus et ágnus vēnerant | Zum selben Bach waren Wolf und Lamm gekommen, |

| sítī compúlsī; supérior stābat lúpus, | vom Durst zusammengetrieben; oben stand der Wolf, |

| longḗque͜ inferior agnus. Túnc fáuce͜ ímprobā | weit unterhalb das Lamm. Da brachte, von seinem gierigen Maul |

| lātro͜ incitātus iū́rgiī causam͜ intulit: | angetrieben, der Räuber einen Grund zum Streit auf: |

| «Cū́r», inquit, «turbuléntam fēcistī mihi | «Warum», sagte er, «hast du mir das Wasser trüb gemacht, |

| aquam bibéntī?» Lā́niger contrā tímens: | wenn ich trinken will?» Darauf das Wollknäuelchen voller Furcht: |

| «Quī́ póssum, quaesō, fácere, quod quéreris, lupe? | «Wie kann ich denn, bitte, tun, worüber du dich beklagst, Wolf? |

| Ā tḗ dēcurrit ad méōs haustūs liquor.» | Von dir her fliesst das Nass zu meinen Schlücken herab.» |

| Repúlsus ille vēritā́tis vī́ribus: | Zurückgeschlagen von der Macht der Wahrheit sagte jener: |

| «Ante͜ hṓs séx ménsēs mále͜», ait, «dīxístī mihi.» | «Vor sechs Monaten hast du mich beschimpft.» |

| Respóndit ágnus: «Équidem nā́tus nōn eram.» | Antwortete das Lamm: «Da war ich ja noch gar nicht auf der Welt.» |

| «Páter hercle tuus», ille͜ inquit, «male dīxit mihi.» | «Zum Kuckuck, dann hat halt Dein Vater mich beschimpft.» |

| Atque͜ íta corréptum lácerat iniū́stā néce. | Und so packte und zerfleischte er es in ungerechtem Mord. |

| Háec propter íllōs scrīpta͜ est hominēs fābula, | Diese Fabel ist wegen jener Menschen geschrieben, |

| qui fíctīs cáusīs innocéntēs opprimunt. | die aus erfundenen Gründen Unschuldigen Gewalt antun. |

Catull carm. 3

| Lugéte, o Véneres Cupidinésque, | Trauert, oh Venus und Amor, |

| et quántum est hóminum venustiórum! | und alle schönen Menschen! |

| Pásser mortuus est meae puellae, | Der Spatz meines Mädchens ist tot, |

| pásser, delíciae meae puellae, | der Spatz, Liebling meines Mädchens, |

| quem plús illa óculis súis amábat. | den sie mehr als ihre Augen liebte. |

| Nam mellítus erat suámque norat | Er war auch wirklich süss und kannte seine |

| ípsam tám béne quam puélla mátrem, | Herrin so gut wie ein Mädchen seine Mutter, |

| néc sese a grémio illius movébat, | und er bewegte sich nie von ihrem Schosse weg, |

| sed circumsíliens modo huc modo illuc | sondern hüpfte darauf herum, mal hierhin, mal dorthin, |

| ad sólam dóminam úsque pipiabat. | und piepste immerfort nur seine Herrin an. |

| Qui nunc it per íter tenebricósum | Nun geht er den dunklen Weg |

| ílluc, unde négant redire quémquam. | dorthin, von wo, wie man sagt, keiner zurückkommt. |

| At vóbis mále sit, malae tenebrae | Schande über Euch, ihr bösen Schatten |

| Orci, quae ómnia bélla devorátis: | des Orcus, die ihr alles Schöne verschlingt: |

| Tám béllum mihi pásserem abstulistis! | Einen so hübschen Spatz habt ihr mir weggenommen! |

| ´O fáctum mále! ´O misélle pásser! | Oh, welche Untat! Oh, armes Spätzchen! |

| Túa nunc ópera meae puellae | Deinetwegen sind nun meines Mädchens |

| fléndo turgíduli rubent océlli. | Augen vom Weinen ganz rot und geschwollen. |

Cicero, pro Sexto Roscio Amerino 64f.[28]

1. rhythmisch:

2. freier:

| Nṓn íta múltīs ánte͜ ánnīs āiunt T. Cáelium quendam Tarracīnḗnsem, hóminem nṓn obscū́rum, cum cēnā́tus cúbitum͜ in ídem conclā́ve cum duṓbus adulēscéntibus fī́liīs ī́sset, invéntum͜ esse mā́nē iugulā́tum. Cum neque sérvus quísquam reperīrḗtur neque lī́ber ad quem͜ ea suspīciō pertinēret, íd aetā́tis autem dúo fī́liī própter cubántēs nē sēnsísse quidem sē dīcerent, nṓmina fīliṓrum dē parricī́diō dēlāta sunt. Quíd poterat tám͜ esse suspīciṓsum? Neutrúmne sēnsísse? Áusum͜ autem͜ esse quemquam se͜ in íd conclā́ve commíttere͜ éō potissimum témpore, cum͜ ibī́dem͜ essent dúo͜ adulēscéntēs fī́liī qui͜ et sentī́re͜ et dēféndere fácile póssent? Érat porrō nḗmo͜ in quem͜ ea suspīciō convenī́ret. Támen, cum plā́num iūdícibus esset fáctum apérto͜ ṓstiō dormiéntīs eōs repertōs esse, iūdício͜ absolū́ti͜ adulēscentēs et suspīciṓne͜ ómnī līberā́tī sunt. Nḗmo͜ enim putābat quémquam͜ esse quī, cum͜ ómnia dīvī́na͜ atque͜ hūmā́na iū́ra scélere nefā́riō polluísset, sómnum státim cápere potuísset, proptéreā quod, quī tántum fácinus commīsḗrunt, nṓn modo[29] sine cū́rā quiḗscere sed nē spīrā́re quidem sine métū póssunt. | Vor gar nicht so vielen Jahren, wird berichtet, sei ein gewisser Titus Caelius von Tarracina, ein nicht ganz unbekannter Mann, nachdem er nach dem Abendessen mit seinen zwei heranwachsenden Söhnen in ein und dasselbe Schlafgemach gegangen war, am andern Morgen mit durchschnittener Kehle aufgefunden worden. Als sich weder ein Sklave noch ein Freier fand, auf den der Verdacht hätte fallen können, zwei Söhne in diesem Alter aber, die gleich daneben geruht hatten, behaupteten, nichts gemerkt zu haben, wurden die Söhne wegen Vatermordes angeklagt. Was hätte verdächtiger sein können? Keiner von beiden sollte etwas gemerkt haben? Hingegen sollte irgendeiner gewagt haben, in jenes Schlafgemach einzudringen just zu einer Zeit, als sich ebendort zwei fast erwachsene Söhne aufhielten, die ihn leicht hätten bemerken und abwehren können? Es gab auch weiterhin niemanden, auf den ein solcher Verdacht gepasst hätte. Dennoch wurden die Söhne, nachdem den Richtern klar gemacht worden war, dass die beiden bei offener Haustür schlafend vorgefunden worden waren, durch das Urteil freigesprochen und von jedem Verdacht entlastet. Niemand hielt es nämlich für möglich, dass es jemanden geben könnte, der, nachdem er jegliches göttliche und menschliche Recht durch ein ruchloses Verbrechen besudelt hatte, sogleich hätte in Schlaf verfallen können. Denn die, die eine solche Tat begangen haben, können nicht nur nicht ohne Sorge ruhen, sondern nicht einmal mehr ohne Angst atmen. |

Vielen Dank fürs Interesse beim Lesen und Hören,

bleiben Sie gesund, und frohe Festtage!

Fussnoten:

[1] N.b.: Es geht mir in diesem Beitrag um Silben, Wörter, Akzente und Satzmelodie, hingegen nicht um die genaue Aussprache der Laute. In der jahrhundertelangen Geschichte des Lateins und des Altgriechischen haben sich viele von diesen so stark verändert, dass wir für keinen Ort und Zeitpunkt hoffen dürfen, den jeweiligen Gesamtbestand einigermassen kohärent und richtig bestimmen zu können. Wann, wie schnell und über welche Zwischenstufen z.B. <φ> in jedem der altgriechischen Dialekte von [ph] zu [f] geworden ist, können wir unmöglich präzisieren. Zudem waren in Städten mit grosser Zuwanderung, wie z.B. Rom zur Zeit Ciceros und Caesars, ohne Zweifel zur gleichen Zeit verschiedene Aussprachen zu hören, etwa älterer Diphthong [ae] und jüngerer Monophthong [ɛː] für geschriebenes <ae>. Auch die überlieferte Aussprache der vedischen Laute ist teilweise etwas jünger als die Entstehungszeit der Hymnen.

[2] S. unten Anm. 6.

[3] Aus der Mahānārāyaṇa-Upaniṣad, 2.1–7.

[4] Max Müller, ein Deutscher aus Dessau, war der erste Oxforder Professor für Indogermanistik (Comparative Philology). Er war der Sohn des jung verstorbenen Dichters Wilhelm Müller. Dieser wurde wegen seiner Griechenlandbegeisterung kurz «Griechenmüller» genannt und ist heute wohl vor allem noch bekannt als Autor des Liedes «Das Wandern ist des Müllers Lust» und des Liederzyklus «Die schöne Müllerin», den Schubert so wunderbar vertont hat.

[5] Bei den Nambudiri-Brahmanen im Bundesstaat Kerala wird noch eine deutlich andersartige Rezitationsweise gepflegt. Den hier rezitierenden Mann habe ich durch Zufall in einer Filmdokumentation wiedergefunden, wo er als Lehrer fungiert: https://youtu.be/ruuPbvViOe4.

[6] Ob die Leute in dieser durchschnittlichen Rezitation verstehen, was sie singen, scheint mir fraglich: Die falsche Worttrennung soma marātīyato, die Zusammenschreibungen nidahāti und parṣadati und der in der Transkription als Doppelpunkt geschriebene Konsonant ḥ (sog. Visarga) machen jedenfalls keinen sehr kompetenten Eindruck. Das eigentliche Problem liegt viel tiefer. Man liest immer wieder, vor lauter Anstrengung, die korrekte Aussprache der Texte zu bewahren, sei im Laufe der fast drei Jahrtausende die ursprüngliche Bedeutung der Veden weitgehend in Vergessenheit geraten. Auch heute wird diese in Indien vernachlässigt. Die Hilfe, die die westliche Indogermanistik und Indologie hier seit gut 200 Jahren bieten könnte, wird nur von wenigen hinduistischen Gelehrten (offen) willkommen geheissen. (S. oben bei Anm. 2.) Dies ist heute gewiss zum Teil aus der Kolonialismusproblematik heraus zu verstehen. Viel wichtiger aber ist, dass diese ursprüngliche Bedeutung für die Hindus gar nicht von Belang ist; was zählt, ist die korrekte Rezitation und Durchführung der Opferhandlungen. Die Erosion des Wissens, was die vedischen Hymnen ursprünglich bedeutet hatten, ist zudem viel älter als jeder westliche Kolonialismus. Frits Staal schreibt dazu in seiner Monographie über die soeben erwähnte Nambudiri-Tradition (Agni: the Vedic ritual of the fire altar, Berkeley 1983, 30f.): «The reciters are (…) not Vedic scholars. They are dedicated to the preservation of their sacred heritage for posterity. Without them, scholars of the Vedas would have nothing to be scholars of. Had the reciters themselves been scholars concerned with meaning, the original sounds might have long been lost.»

[7] De bello Gallico 6.13.11–14.4.

[8] Paulus ex Festo 31.13 L: Bardus Gallice cantor appellatur, qui virorum fortium laudes canit.

[9] «Die neueren Arbeiten zur indogermanischen Metrik», ZVS (= KZ) 52, 1924, 161–93, spez. 166.

[10] Auf deutsch leicht greifbar in: Rüdiger Schmitt (Hg.), Indogermanische Dichtersprache (Wege der Forschung, Bd. 165), Darmstadt 1968, 40–48 (s. auch S. 87).

[11] Für die letzte Silbe eines Verses spielt es im Griechischen (und Latein) wie im Vedischen keine Rolle, ob sie auch kurz sein könnte, man gibt ihr die Dauer einer Länge. Im Vedischen werden allerdings in der heutigen Rezitationsweise 2 × 11 Silben zu einem Langvers verbunden, was bei sómam arātīyató deutlich hörbar ist (s. auch den Worttrennungsfehler in Anm. 6!). Das ist aber eine Neuerung, denn die elfte Silbe, die kurz (sómam a-) oder lang (víśvā) sein kann, war ursprünglich, wie bei Sappho, eine Versendsilbe, nicht anders als die zweiundzwanzigste. Ähnliche Verbindungen von zwei Kurzversen zu einem Langvers können auch bei anderen vedischen Versmassen beobachtet werden, insbesondere bei der häufigen Gāyatrī (Achtsilbler, zweite Hälfte iambisch).

[12] Werner Suerbaum, Vergils Epos als Drama, Tübingen 2018, S. 450f.

[13] Ein konkretes Beispiel unten, Anm. 15.

[14] Auslautendes -m und anlautendes h- werden ignoriert, also nicht als vollwertige Konsonanten betrachtet.

[15] Hier einige Beispiele auf Youtube: Deutsch 1, 2 (besser); Niederländisch 3; Französisch 4; Italienisch 5, 6, 7, 8 (besser); Englisch 9a (ab Min. 1:00) und 9b (verschlimmbessert), 10, 11, 12 (verspricht mehr, als er in der Rezitation hält: ab Min. 1:17), 13 (ab Min. 1:00; besser), usw.

[16] Ähnliches Beispiel in Friedrich Crusius / Hans Rubenbauer, Römische Metrik, 5. Aufl., München 1960, 30 oben (§33): «werden (…) im Deutschen als Mangel empfunden».

[17] Paul Maas, Griechische Metrik, Leipzig/Berlin 1923 (mit Nachdr.), 21 (§80): «Die antike Rhythmik zeigt in Theorie und Praxis keine Spur von solcher Dynamik; sie ist rein quantitierend. Nun können wir uns, wenn auch nur mit großer Anstrengung, beim Sprechen fremder Sprachen von der Tyrannei dieser Dynamik befreien, z.B. beim Französischen.» Danach (s. §81) überwiegt auch bei Maas der Zweifel, ob wir ohne Hilfe von Hebung und Senkung den Rhythmus eines Verses spüren können. Aber warum sollten wir das nicht können, wenn es die Griechen konnten?

[18] Crusius/Rubenbauer (oben Anm. 16), 30 sind sich zwar der Verfehltheit der heute «gewöhnlichen» Rezitation durchaus bewusst, können sich aber von der deutschen Gewohnheit auch nicht lösen: «doch ist es zweifelhaft, ob ein reiner Dauerrhythmus ohne irgend eine Hervorhebung des starken Taktteiles möglich ist. Richtig ist, daß es nicht angängig ist (wie das gewöhnlich geschieht), lediglich nach dem Versiktus, d. h. also entsprechend den Quantitäten, zu betonen.» In der Folge stellen sie sich vor, es sei sowohl der Versiktus (durch Stimmstärke) als auch der Wortakzent (durch Stimmhöhe) realisiert worden. Das ist aber nicht nur realitätsfremd und akademisch, sondern auch unnötig. Auf die unregelmässigen Verse, wie den sapphischen Elfsibler und andere lyrische Versmasse, ist dies ohnehin nicht anwendbar, da dort keine Hebungen definierbar sind. Auch deren Rhythmus muss aber erkennbar gewesen sein – und er ist es ja auch für uns ohne jede Schwierigkeit.

[19] Diese diente somit der Emphase, wie in allen Sprachen.

[20] «Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung», IF 1, 1892, 333–436.

[21] Zum Vokativ hat schon Berthold Delbrück, Syntaktische Forschungen, V. Altindische Syntax, Halle a.S. 1888, 34f. alles Nötige gesagt: Er steht am Anfang und ist betont, wenn man Aufmerksamkeit erregen will; er steht enklitisch und ist unbetont, wenn dies nicht nötig ist und man ihn zum Beispiel als Höflichkeitsbezeugung einflicht. Auch Wackernagel (wie Anm. 20), 424f. weist auf Delbrück hin. In der griechischen Philologie und Sprachwissenschaft lassen wir uns von den byzantinischen Schulregeln mit ihrem Grundprinzip: «Kein Wort darf ohne eine Prosodía, d.h. Akzent oder Spiritus, geschrieben werden» bis heute über die wahren Betonungsverhältnisse im Satz hinwegtäuschen. – Für den Odyssee-Anfang bedeutet das übrigens, dass die Gegenwart der Muse vom Dichter bei Beginn der Rezitation für gegeben erachtet wird. Dagegen ruft Sappho (s. oben) in ihrem Liebeskummer mit vielen Anfangsvokativen laut nach Aphrodite; erst πότνια ist dann ein Höflichkeitsvokativ.

[22] S. die jüngste Ausgabe des Bulletins des Schweizerischen Altphilologenverbandes, Nr. 98 (X 2021).

[23] Gewisse Sandhi-Regeln, die erst später wirksam geworden und nachträglich in die Rezitation hineingerutscht sind, macht die westliche Vedaforschung wieder rückgängig, vor allem die, die die Silbenzahl verändert haben.

[24] Jacob Wackernagel, Altindische Grammatik, I. Lautlehre, Göttingen 1896, 284 (§244): «Die Theoretiker sprechen immer nur von dessen Höhe, nie von dessen Stärke».

[25] Das ist schon Jacob Wackernagel aufgefallen, ibid. 285f.: «Dagegen hat in der gewöhnlichen Überlieferung des RV. (…) die sonst» (d.h. z.B. laut Pāṇini) «mit höchstem Ton gesprochene und deshalb auch von den Theoretikern des RV. als udāttiert bezeichnete Silbe nur die mittlere Tonhöhe, dieselbe wie die auf den Svarita folgenden ursprünglich tieftonigen Silben»; s. auch ibid. 290 (§249.b).

[26] Bei dieser Gruppenrezitation wurde der Text vermutlich abgelesen. Dennoch steht viel Übung dahinter. Prosa ist schwieriger chorisch zu sprechen, eben weil die Hilfe des sich wiederholenden Rhythmus von Versfüssen und Versen wegfällt.

[27] S. Quint. inst. 11.2.46f. über die vorgelagerte Stufe des Verfassens von Reden, für die dasselbe gilt.

[28] Ich habe diese Anekdote einmal detailliert sprachlich analysiert: «Cicero der Sprachkünstler, oder Plauderei über lateinische Wortstellung», in A. Hornung, Ch. Jäkel und W. Schubert (Hg.), Studia Humanitatis ac Litterarum Trifolio Heidelbergensi dedicata. Festschrift für Eckhard Christmann, Wilfried Edelmaier und Rudolf Kettemann (= Studien zur klassischen Philologie, 144), Frankfurt a/M etc. 2004, 359–75.

[29] Unlogisch – aber regulär – statt nōn modo nōn, s. Raphael Kühner und Carl Stegmann, Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache, II. Satzlehre (2. Aufl., Hannover 1912, Nachdr.), 2, 62f. (Ziff. 14).