Wie liest man einen handschriftlichen Text aus früheren Jahrhunderten?

Wichtig ist, völlig offen zu sein: Die Schrift war anders, die Orthographie war anders, die Sprache war anders, die Leute tickten anders, ihr Leben und ihre Lebensinhalte waren anders – und vieles war trotzdem gleich. Also: Frisch gewagt ist halb gewonnen!

Meist werde ich sofort gefragt: «Ja, kannst du denn die Sütterlinschrift lesen?» Die Sütterlinschrift ist eine junge Form (von 1911) der deutschen Kurrentschrift (s. Wikipedia). Selbstverständlich muss man diese kennen, aber das ist überhaupt nicht schwierig. Etwas kniffliger wird es erst, wenn wir es mit individuellen Handschriften zu tun bekommen. Da sehen dann einzelne Buchstaben, vor allem Grossbuchstaben, von einer Person zur anderen sowie je nach Ort und Epoche immer wieder etwas anders aus. Aber die Sprache der Texte ist ja deutsch, und mit den paar Wörtern vorher und nachher findet man ein schwierig lesbares Wort schliesslich schon heraus.

Das Kirchenbuch von Davos ist ein wunderbares Übungsbuch: Kurze, immer wieder gleich oder ähnlich formulierte Einträge, immer die gleichen Vor- und Familiennamen, mehrere Pfarrer hintereinander, von den meisten aber sehr viel Textmaterial. Wenn man da einmal zehn Seiten transkribiert hat (Zeitbedarf: zwei Tage), kann einen nichts mehr erschüttern.

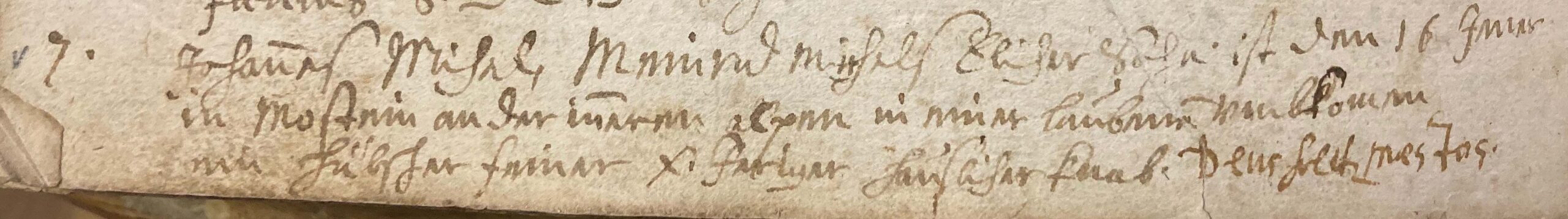

Fangen wir mit einem kleinen Beispiel an (Du kannst das Bild stark vergrössern!):

Dieser Eintrag steht im Davoser Sterbebuch, und zwar unter dem 21. Januar 1655, als Nr. 7 jenes Jahres. Schreiber ist Pfr. Johannes Müller, ein Davoser. Seine Handschrift, mit spitzer Feder geschrieben, ist fein, flink und routiniert, obwohl hier – zuunterst an der Seite – das Schreiben in dem dicken Buch unbequem war und die Schrift deshalb etwas weniger sorgfältig als sonst ist.

Sterbeeinträge sind meist kurz und monoton, hier aber hat sich der Pfarrer wegen der Tragik des Vorfalls etwas mehr Zeit genommen. Der Verstorbene heisst Johan̅es Michel, Meinrad Michels Elicher Sohn. Das ist nicht schwer zu lesen. Der Strich über dem n bedeutet ein zusätzliches n, also nn. Die e sind zwei zusammengehängte Abstriche, ähnlich wie im n, aber meist näher beieinander (ganz «klassisch» in Meinrad) und gar nicht immer schön parallel. Beim ch ist Pfr. Müller nachlässig, das c deutet er meist nur durch einen langen bogenförmigen Abstand vor dem h an. Bei Vater Michel hat er das c aber hineingeflickt. Auch die beiden Buchstaben -ad in Meinrad sind ziemlich salopp zusammengehängt. Die Buchstaben sind im Detail auch sonst nicht immer ganz «regelkonform» verwendet. Das einfache «lange» s zum Beispiel, riesengross und schwungvoll, verwendet Müller auch am Wortende.

Die Formulierung mit Angabe des Vaters zeigt, dass Johannes nicht verheiratet war. Aber wie ist er zu Tode gekommen? Lesen wir weiter! Das nächste Wort ist ist, wobei st ebenfalls zusammengehängt ist, eine «Ligatur» bildet, wie man sagt. Dann folgt den 16 Jener, also «am 16. Januar». Normalerweise sollte über dem n von «Jänner» ein Verdoppelungsstrich stehen; ein solcher fehlt aber generell sehr häufig. Und ein kleines, aber nicht unwichtiges Detail: Bei den Ordinalzahlen, z. B. «der sechzehnte», setzte man damals oft keinen Punkt, dafür bei den Kardinalzahlen, z. B. «zehn»; heute halten wir das genau umgekehrt. Die Praxis damals ist aber gar nicht einheitlich.

Weiter geht’s auf der zweiten Zeile: in Mostein an der in̅eren alpen. Ein n wurde im Namen «Monstein» in jener frühen Zeit fast nie geschrieben. Gross- und Kleinschreibung war damals noch überhaupt nicht geregelt. So wie das Adjektiv «ehelich» mit Grossbuchstaben geschrieben ist, hat das Substantiv «Alp» hier einen Kleinbuchstaben. (Heute ist die Regelung ja auch nicht einheitlich, jedenfalls seit 1996.) Und auch die Satzzeichen wurden praktisch ohne jedes Konzept angewendet, oft sind sie für uns regelrecht verwirrend.

Nun kommt die Todesursache: in einer laubene̅ umbkomen, also «in einer Lawine umgekommen». Die Form umb- ist noch fast mittelhochdeutsch. Ein u- am Wortanfang schrieb man damals immer gleich wie ein v-, ein v im Wortinneren hingegen wie ein u (z.B. Dauid). Ein grosses U existierte nicht. Es gab eben eigentlich nur einen Buchstaben mit Varianten, ähnlich wie z.B. bei r und s. Wie man dieses u/v umschreibt, ist Geschmackssache. In laubene̅ bedeutet der Strich ebenfalls ein n. Diese Abkürzung ist vor allem am Wortende sehr häufig. Selten bedeutet der Strich ein m statt n, auch bei der Verdoppelung m̅, so bei komen, allerdings hat ihn der Pfarrer gerade hier wieder vergessen. Auch bei solchen Abkürzungen (es gibt noch mehr) ist die Art, wie man sie wiedergibt, Geschmackssache: laubene̅, laubene(n), laubenen. Die Dialektform «Laubena» für «Lawine» ist auf Davos bis heute üblich, z.B. Horlaubena.

Inhaltlich wirklich aussergewöhnlich ist der in der dritten Zeile folgende Zusatz: ein hübscher feiner X.Jeriger hauslicher knab. Das Wort «huuslich» (vom Pfarrer in die standarddeutsche Form übertragen) bedeutet laut dem Davoserdeutschen Wörterbuch (Ddt. Wb.) «sparsam; eifrig bei der Arbeit».

Am Schluss folgt noch ein lateinisches Trostwort: Deus Soletur Mestos «Gott möge die Traurigen trösten». Die damals für das Latein verwendeten Buchstabenformen sind uns heute meist besser vertraut als die fürs Deutsche. Und das kann manchmal etwas verwirrend sein: Das «lateinische» grosse S sieht genauso aus wie das «deutsche» kleine h. Die Endung -tur ist durch einen Haken nach unten abgekürzt (genauso z.B. 1662-01-29 Nr. 6, 1671-01-27 Nr. 3). Auch hier sind die Grossbuchstaben nicht wie heute für das Latein üblich verwendet.

Der ganze Eintrag lautet somit: 1655-01-21 (Nr. 7): Johan̅es Michel, Meinrad Michels Elicher Sohn. ist den 16 Jener in Mostein an der in̅eren alpen in einer laubene̅ umbkomen ein hübscher feiner X.Jeriger hauslicher knab. Deus Soletur Mestos.

Den Knaben kennen wir von seinem Taufeintrag 1644-06-02, ebenfalls schon von Pfr. Müller geschrieben. Dieser konnte sich bestimmt erinnern. Der Vater war 1613-12-15 geboren, die Mutter hiess Märcheli Bätschi (Märcheli, oft auch Märgeli, Märieli, Mergeli u.ä. geschrieben, war die übliche familiäre Form von Maria), geboren 1616-01-19. Es gab im kleinen Monstein jahrhundertelang zwei Michel-Familien, bei Gleichnamigkeit wurden die Mitglieder der einen auch «Erhard», diejenigen der anderen auch «Joder» genannt. Hier sind wir bei der zweiten, die im Davoser Spendbuch von 1562 z.B. mit einem Claus Joder = Claus Michel vertreten ist (§184 etc.), der ziemlich sicher den «Hof» in Monstein besass (L-M S 59, S 126). Dort heisst bis heute eine Wiese «Joder» (S 60). Laut einem Nachtrag im Spendbuch (§N32) hatte Claus an der Inneralp eine Alpwiese. Dass unser Johannes an der Inneralp ums Leben gekommen ist (sie gingen wohl Häu zie), ist also kein Zufall, sondern legt im Gegenteil den Schluss nahe, dass ähnliche Besitzverhältnisse in der Familie auch 100 Jahre später noch bestanden. Dass er mit dem alten Claus eng verwandt war, sehen wir zusätzlich daran, dass er einen jüngeren Bruder Clas hatte, der nach Vater Meinrads älterem Bruder benannt war. Die Namenregel (DNR) erlaubt schliesslich mit grosser Wahrscheinlichkeit den Schluss, dass der alte Claus einer von Johannes’ Urgrossvätern war. So fügen sich die Puzzlesteine aneinander. Es gibt zu dieser Familie – und auch zur «Erhard»-Familie – noch viel zu sagen und herauszufinden.